第68回 増加する百貨店のショッピングセンター化は「一時しのぎ」に過ぎない理由

「大手流通企業が百貨店部門をファンドに売却」「本店が閉鎖」など百貨店にとって逆風となる話題が続くが、1991年をピークに低迷が続く百貨店の生き残り策として最も採られる手法はショッピングセンター(SC)化である。要するに小売業から不動産賃貸業への転換である。では、この手法は将来に渡って有効なのか、今号では考えてみたい。

百貨店ビジネスの難しさ

先日、東京・立川市にある百貨店の「SC化」の記事を読んだところ、当該店舗の売上高は81億円、社員数は140人と記載されていた。不動産賃貸業であるSCは売上高10億円に対して1人の事務所員が必要と言われるため、この売上規模をSC経営にあてはめると10名足らずで運営される規模である。

しかし、百貨店は小売業である。そのため、商品の買い付け、仕入れ、陳列、在庫、販売、外商など多くの業務プロセスが発生し、各々スタッフを必要とする。

付加価値の高い商品を提供し、適正な売上高と粗利益高が確保できればそのコストも吸収できるが、この30年、スーツ、家具、眼鏡などこれまで高額なものとして認識されていたカテゴリーの価格が大きく低下した。この環境において多くの社員を必要とする百貨店は難しいビジネスだと常々感じている。

百貨店とSCの相違とは

百貨店とSCの最も異なる点は「リスクの取り方」にある。消化仕入れなど特殊な契約形態という違いはあるものの、端的に言えば、百貨店は「自らが販売者となり顧客と向き合う」商売だ。そして店頭に並ぶ商品の買い付けから仕入れ、陳列、在庫管理、販売員の雇用や内装投資に至るまで自らの責任として行う。場合によっては土地建物も自らで所有し、アセットリスクまでも内包する。

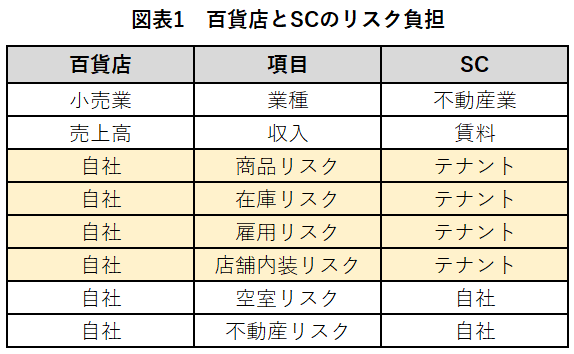

これに対して、SCは、商業用不動産の建設費を負担し、保有することで発生する空室リスクや地震など天災事変による棄損リスクを持つもののテナントの誘致により商品リスク、在庫リスク、雇用リスク、店舗内装リスクを外部化するビジネスである(図表1)。

百貨店はSCに比べて多くのリスクを内包化し、常に社会の環境変化による影響を多方面で受けやすい商売である

続きを読むには…

この記事は DCSオンライン会員(無料)、DCSオンライン+会員限定です。

会員登録後読むことができます。

DCSオンライン会員、DCSオンライン+会員の方はログインしてから閲覧ください。

ウィズコロナ時代のショッピングセンター経営 の新着記事

-

2024/07/15

第94回 単なる「公園」ではない、パーク・リテールの真の意味とは -

2024/06/27

第93回 ショッピングセンターが直面する「7大リスク」とは何か? -

2024/06/14

第92回 日本のSCがデッドモールになりにくい意外な理由 -

2024/05/29

第91回 ショッピングセンターのデータ活用戦略とその限界 -

2024/05/16

第90回 ショッピングセンターの優良顧客を認識する方法 -

2024/04/19

第89回 意外と知らない、独特すぎる日本のSCの仕組みと運営管理とは

この連載の一覧はこちら [94記事]

関連記事ランキング

- 2024-03-08ストア・オブ・ザ・イヤー2024を発表!今、行くべき店はこの店だ!全42店舗掲載

- 2024-06-27第93回 ショッピングセンターが直面する「7大リスク」とは何か?

- 2023-10-24イオンリテールの課題解決SC? 「そよら」が担う3つの役割とは

- 2024-07-15第94回 単なる「公園」ではない、パーク・リテールの真の意味とは

- 2019-12-31沖縄行ったら一度は見たい、PBもお土産に!県内最大「サンエー浦添西海岸PARCO CITY」の食品売場

- 2023-06-20第72回 ショッピングセンターの数が減少し続ける理由 百貨店と同じ道辿るか?

- 2023-07-06ショッピングセンターに少人数向けカラオケ「COCOKARA」の設置が加速! その理由に迫る

- 2024-04-05第88回 減少、閉鎖続く!2023年度のSC動向まとめと24年以降の展望

- 2021-01-15ウィズコロナ時代のショッピングセンター経営15 LTVに着目するとSCの次のビジネスチャンスがみえてくる

- 2021-10-26ウィズコロナ時代のショッピングセンター経営33 SCに差別化は不要 4タイプ別の競争戦略とは

前の記事

前の記事

第84回 ショッピングセンターは全て単館SCであるべき理由

第84回 ショッピングセンターは全て単館SCであるべき理由