ウィズコロナ時代のショッピングセンター経営10 アパレルと百貨店が生き残るための2つの戦略とは

売上が戻らない。特にアパレル企業からは悲鳴に近い声が聞こえてくる。実際、ショッピングセンター(SC)のテナントとして全国に店舗を作ってきた大手ナショナルチェーンが次々に退店を始めている。なかでも百貨店を店舗展開の中心としてきた老舗アパレルメーカーの凋落が激しい。それはなぜなのか、そしてどうすれば良いのか。この2点についてSC経営の視点から解説していきたい。

アパレル経済の台頭と成長を牽引した百貨店

一国の経済成長の中で洋服が脚光を浴びる時期は、中産階級の勃興と重なる。苦しい生活の中でも明日の成長を夢見てがむしゃらに働き、ある程度、日々の生活が満たされ余裕が生まれた時、国民はオシャレに向かう。

日本では、1950年代、白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫の家電3品目が「三種の神器」と呼ばれ神武景気と共に各家庭に普及、56年の経済白書で「もはや戦後ではない」と明記された。

その後、60年代、いざなぎ景気時代にカラーテレビ、クーラー、自動車(Car)の3つが3Cと呼ばれ「新三種の神器」として国民に普及。そして70年代、人口が1億人を超えた時、国民の大部分が「自分は中流階級だ」と考える、「一億総中流」時代となり、大量消費社会を形成していく。いわゆる「中産階級」の勃興だ。

そして、1980年代、アパレル経済の大きなエポックとなるDCブランドブームが訪れ、アパレルメーカーは大量生産大量消費の経済モデルを形成していくのである。

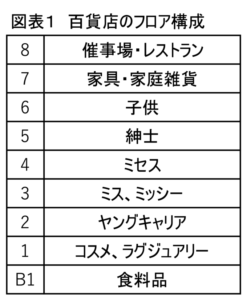

このアパレル経済のけん引役だったのは紛れもない百貨店である。呉服店から発達した百貨店、私鉄が作ったターミナル型百貨店、地方の有力小売店が大型化した百貨店など、その生い立ちはいろいろあったもののどこも画一化されたフロア構成(図表1)の百貨店を全国津々浦々まで作っていく。

SCを開発してきた筆者は常々「なぜ、百貨店は、全国どこでも同じフロアプランなのだろうか」疑問に思ってきたものである。

この百貨店の取り扱い品目は、アパレルと服飾雑貨が多くを占めた。それは経済成長と人口増加を背景にした中産階級の増大に合わせ画一化されたフロア構成が庶民にも受け入れられ、アパレルの売上を大きく牽引したからである。

その百貨店の増加と市場の拡大に合わせ、アパレルメーカーはキャリア、ミス、ミッシー、ミセスの売場(フロア)ごとに合わせたアパレルブランドを多数開発し、全国の百貨店に消化仕入れと言う契約形態で商品を配送し販売する時代を謳歌する。

女性のアパレルブランドは、1歳刻みの年齢にテイストやオケージョンやグレードと呼ばれるデザイン性と価格展開で全国の百貨店を相手に手広く商売が出来た古き良き時代である。

前の記事

前の記事 ウィズコロナ時代のショッピングセンター経営9 テナント売上アップの前に、SC事業者が果たすべき3つの責任と役割

ウィズコロナ時代のショッピングセンター経営9 テナント売上アップの前に、SC事業者が果たすべき3つの責任と役割

ウィズコロナ時代のショッピングセンター経営11 ポストコロナはセールが不要になる

ウィズコロナ時代のショッピングセンター経営11 ポストコロナはセールが不要になる

商業施設の価値を再定義する「西山貴仁のショッピングセンター経営」 の新着記事

-

2025/12/01

第128回 少子高齢化時代におけるショッピングセンターのターゲット設定 -

2025/11/18

第127回 ショッピングセンターが「フロア収支」を採用しない理由 -

2025/10/31

第126回 SC運営の成否を決める顧客の滞在時間 “装置産業”としての役割とは何か -

2025/10/17

第125回 「駅ビル」が抱えるリスクを百貨店の歴史から考える -

2025/10/03

第124回 相次ぐフードホールの開業 日本で成功するためのカギとは -

2025/09/19

第123回 「営業時間統一」という常識打破に向け、SCに求められる対応とは

この連載の一覧はこちら [128記事]

関連記事ランキング

- 2025-11-25ワコールを追い詰めた「三つの革命」

- 2025-12-02HUMAN MADE上場から考えるファッション産業の構造的限界

- 2025-11-27急拡大するリカバリーウエア市場を攻略する

- 2025-03-12ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ

- 2024-09-17ゴールドウイン、脱ザ・ノース・フェイス依存めざす理由と新戦略の評価

- 2025-11-24間違いだらけのアパレルDX改革、根本から変えるべき「KPIの設計哲学」

- 2025-11-26業態別 主要店舗月次実績=2025年10月度

- 2021-11-23ついに最終章!ユニクロのプレミアムブランド「+J」とは結局何だったのか?

- 2022-04-22ユナイテッドアローズ重松理名誉会長が語る、創業秘話とビームスを立ち上げた理由とは

- 2024-09-03アローズにビームス…セレクトショップの未来とめざすべき新ビジネスとは