徐々に広がりを見せる「日常生活で消費しながら備蓄する」ローリングストックの考え方

台風や地震、豪雨など自然災害の多い日本。いざという時のために普段から家庭で備えておくことが大切だ。最近は常温保存可能な食品を一定量ストックしながら消費する、ローリングストックという新しい食料備蓄の考え方が広がっている。普段食べ慣れているものを備えておくことで、家族も安心できる。今回はミドリ安全の「災害に関するアンケート」の結果をもとに消費者の防災意識の実態を探った。

ローリングストックの認知は5割以上 実践している人は2割

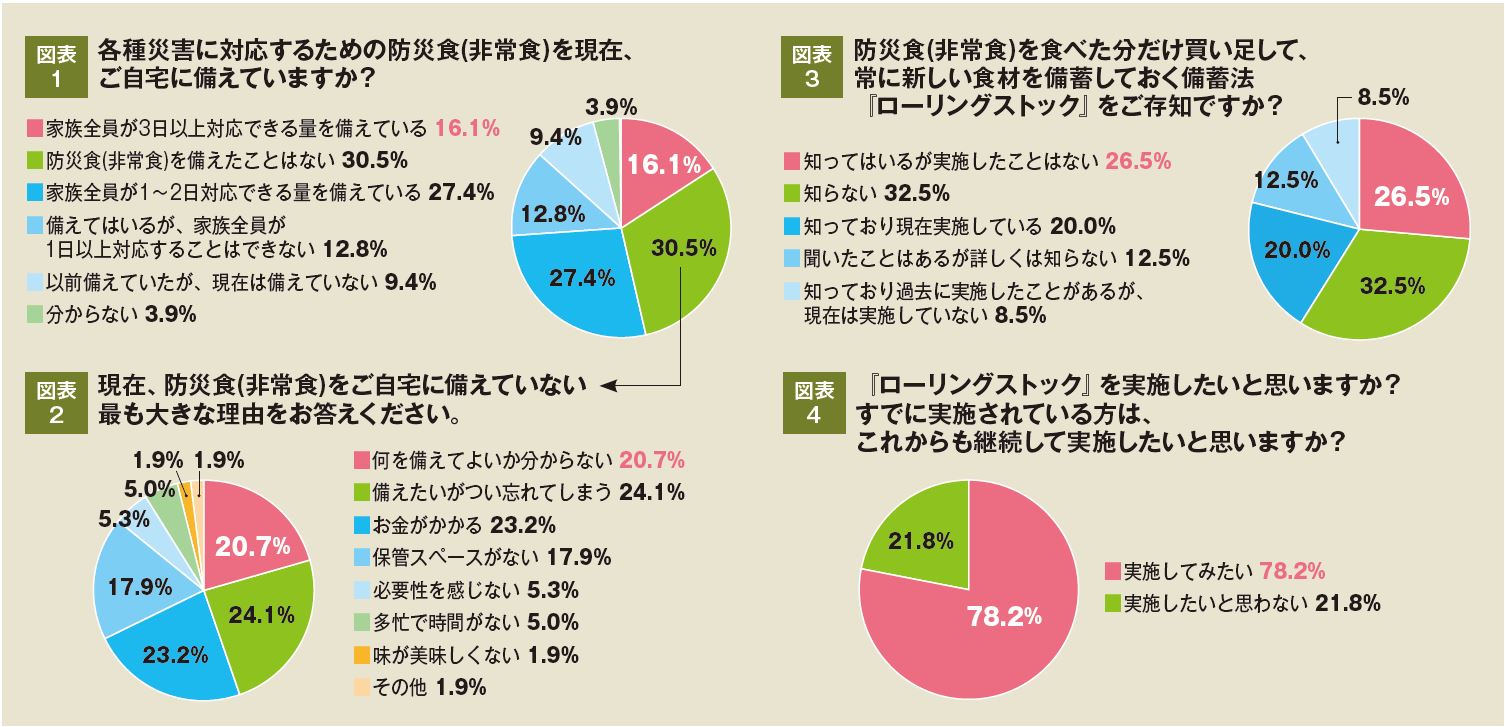

ミドリ安全では子供のいる女性800人に「災害に関するアンケート」を実施。「各種災害に対応するための防災食を現在、ご自宅に備えていますか?」という問いに対して、「家族全員が3日以上対応できる量を備えている」と答えた人はわずか16.1%だった(図表1)。「家族全員が1~2日対応できる量を備えている」人は27.4%で、「防災食を備えたことはない」人は30.5%もいた。

防災食を自宅に備えていない理由に対して、「何を備えてよいかわからない」(20.7%)、「備えたいがつい忘れてしまう」(24.1%)、「お金がかかる」(23.2%)という結果になった(図表2)。災害発生時、居住可能な場合は自宅待機が原則で、その場合、1週間分くらい備蓄食料があると安心だが、非常時のためだけにそれだけの量を備えるのは大変だ。また、非常食を備えていても賞味期限が切れているなど、いざという時に役立たなければ意味がない。

そこで効果的なのが、日常的に消費しながら備える、ローリングストックという新しい食料備蓄の考え方だ。常に一定量の食品をストックできて賞味期限切れを心配する必要もない。ローリングストックを知っている人は5割以上いるが、「現在実施している」人は20%程度。「知っているが実施したことはない」(26.5%)、「知っており過去に実施したことはあるが、現在は実施していない」(8.5%)という結果となった(図表3)。

「ローリングストックを実施したいと思いますか」という問いに対しては、「実施してみたい」が78.2%にもなった(図表4)。ローリングストックに対して関心は高いものの、どのような食品をどれくらい備蓄すればいいのか、わからないというのが本音のようだ。

防災食といえば「すぐに食べられるもの」というイメージがあるが、すぐに食べられる食品と、調理が前提の食品の2種類を揃えておくことが基本。野菜の水煮や乾燥野菜、ツナ缶詰などアレンジ自在な使いやすい常温保存食品が便利だ。賞味期限は必ずしも長い必要はなく、短いものは消費する回転を上げるようにすれば大丈夫。また、主食・おかず・副菜・汁物といった定食ができあがるイメージで備えることが大切だ。冷凍食品は停電になった場合、1日で使えなくなるため、ローリングストックにはあまり適していない。

売場活性化のためのMD EDITION の新着記事

-

2025/05/24

冷凍食品、多様化する消費者ニーズにこたえ コロナ禍明けも堅調に推移 -

2025/05/23

日本酒市場、食品とのクロスMDを強化し、日本酒とのタッチポイントを増やす -

2025/05/23

精肉1人当たり購入金額は減少傾向、簡便性や付加価値の訴求が活発化 -

2025/05/22

減塩商品の食卓出現頻度は増加傾向に、卓上調味料のニーズがとくに高く -

2025/04/07

菓子市場、物価高で食品全般が厳しいなか堅調も、カテゴリーごとには明暗 -

2025/04/07

スンドゥブ市場、韓流ブームを追い風に24年も市場は堅調に推移

この特集の一覧はこちら [164記事]

関連記事ランキング

- 2025-11-05卸オリジナル商品市場、国産原料や健康訴求で差別化、付加価値型オリジナル商品を強化

- 2025-11-06シチュー市場、アレンジメニューやクロスMD提案で、秋冬以外の店頭露出の増加をめざす

- 2025-11-20チーズ市場、価格改定の影響続く中、高付加価値商品が市場を牽引

- 2025-11-21鍋市場、需要の多様化が進み 関連商品が続々

- 2025-09-22パスタ&パスタソース市場、コロナ禍以降、市場は堅調に推移 24年夏は米不足追い風に需要増

- 2025-11-04即席麺市場、コスパ・簡便性で再評価が進み、市場は安定成長を維持

- 2025-04-25ドレッシング市場、サラダ以外の汎用使いが浸透、野菜高騰下でも堅調に推移

- 2025-09-16食品のプロが注目!2025年下半期にヒットを予感させる厳選16新商品の横顔

- 2025-11-28「食品ではなく食事を売る」光洋×マルコメが開いた発酵食品の新しい売り方

- 2021-07-262021年の精肉市場はどうなる?販売データや大手食品スーパーの売場からトレンドを探る!

関連キーワードの記事を探す

チーズ市場、価格改定の影響続く中、高付加価値商品が市場を牽引

即席麺市場、コスパ・簡便性で再評価が進み、市場は安定成長を維持

即席麺市場、コスパ・簡便性で再評価が進み、市場は安定成長を維持

卸オリジナル商品市場、国産原料や健康訴求で差別化、付加価値型オリジナル商品を強化

前の記事

前の記事