ローリングストック=食べながら備える新しい備蓄方法

4割を超える家庭が3日分の食料ストックがないと回答

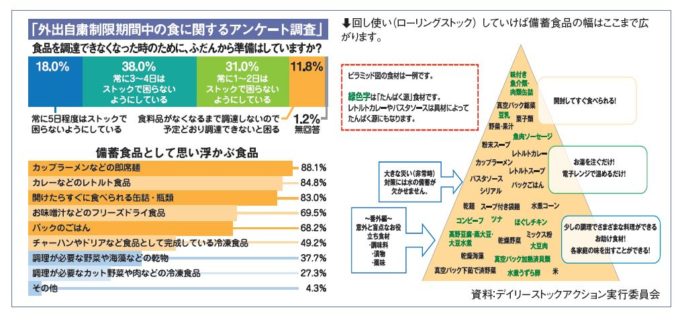

今年4月7日の緊急事態宣言を受け、在宅時間が長くなり、備蓄食の必要性がより高まっている。デイリーストックアクション実行委員会は、「外出自粛制限期間中の食に関するアンケート調査」を2020年5月7~25日に実施。その結果、3日分の食料ストックがない家庭が4割を超え、5人に1人は何がストック向き食品かわからない、と答えている。外食中心の人や都心部などの近所にSMやコンビニエンスストアがある人ほどストック意識が薄いようだ。ただ、昨年、関東地方に台風が上陸する前日に食料品が棚から消える事態が起こるなど、食料を調達しやすい都心部でもこうした事態は起こっている。

自粛期間中の食の困り事は、「毎日献立を考えること」と回答した人が最も多く、調達する食料品についての困り事は、「大量に買った食品が冷蔵庫に入らない」と答えた人が約3割にもなった。冷蔵・冷凍品だけでは冷蔵庫が満杯になってしまうようだ。

冷蔵庫の詰め込みすぎを防ぐためにもレトルト食品や加工食品などの常温保存食品をふだんの料理に取り入れることが大切。実際にこれらの常温保存食品はどれくらい使われているのか聞いたところ、約7割の人が継続的に活用していることがわかった。ただ、防災の観点からみて十分な日数分のストックができているわけではなさそう。また、常温保存食品を買わない人たちの多くが、常温保存食品に対して「添加物や防腐剤が多そう」「栄養価が低そう」といったネガティブなイメージを持っていることがわかった。

さらに備蓄食品として思い浮かぶ食品を聞いたところ、「カップラーメンなどの即席麺」が88.1%とトップで、「カレーなどのレトルト食品」が84.8%、「開けたらすぐに食べられる缶詰・瓶詰」が83%と続く。備蓄食品といえば「すぐに食べられるもの」というイメージが強いが、春の外出自粛制限のように、家で過ごす時間が長いということは、調理ができる状況にあるということだ。その結果、自粛期間中はお好み焼粉やホットケーキミックスなど、家庭で調理する食品が売れた。

非常時対策だけでなく日常のトラブルにも対応

防災食は地震や台風などの災害時だけに役立つものではなく、DSAでは、「大きな災い(非常時)」と「小さな災い(日常)」の2つの対策を提唱している。

近年、専業主婦よりも働きながら子育てをしている人のほうが多くなり、家事や育児、仕事など、女性の負担が大きくなっている。日々、奮闘している女性たちに起こるのがプチトラブル。「子供が急に具合が悪くなった」や「大雨が降って小さい子供を抱えて買物に行けない」など、プチトラブルは日常茶飯事だ。こうした時、簡単に調理できるストック食品があれば乗り切ることができる。

「家事や育児、仕事と女性の負担が大きいのに、レトルト食品を活用した時短メニューに対して、罪悪感を持つ人が多いようです。そういう人には、『小さな防災訓練の日』として、備蓄食を使った料理を食べる日を設けてもらいたい。備蓄食を回転させることができますし、実際に食べることで家族の好みもわかってくるので一石二鳥です」と、DSA実行委員会委員長・池上紗織氏。

売場活性化のためのMD EDITION の新着記事

-

2025/05/24

冷凍食品、多様化する消費者ニーズにこたえ コロナ禍明けも堅調に推移 -

2025/05/23

日本酒市場、食品とのクロスMDを強化し、日本酒とのタッチポイントを増やす -

2025/05/23

精肉1人当たり購入金額は減少傾向、簡便性や付加価値の訴求が活発化 -

2025/05/22

減塩商品の食卓出現頻度は増加傾向に、卓上調味料のニーズがとくに高く -

2025/04/07

菓子市場、物価高で食品全般が厳しいなか堅調も、カテゴリーごとには明暗 -

2025/04/07

スンドゥブ市場、韓流ブームを追い風に24年も市場は堅調に推移

この特集の一覧はこちら [164記事]

関連記事ランキング

- 2025-11-06シチュー市場、アレンジメニューやクロスMD提案で、秋冬以外の店頭露出の増加をめざす

- 2025-11-20チーズ市場、価格改定の影響続く中、高付加価値商品が市場を牽引

- 2025-11-21鍋市場、需要の多様化が進み 関連商品が続々

- 2025-09-22パスタ&パスタソース市場、コロナ禍以降、市場は堅調に推移 24年夏は米不足追い風に需要増

- 2025-04-25ドレッシング市場、サラダ以外の汎用使いが浸透、野菜高騰下でも堅調に推移

- 2025-09-16食品のプロが注目!2025年下半期にヒットを予感させる厳選16新商品の横顔

- 2025-11-28「食品ではなく食事を売る」光洋×マルコメが開いた発酵食品の新しい売り方

- 2025-11-04即席麺市場、コスパ・簡便性で再評価が進み、市場は安定成長を維持

- 2021-07-262021年の精肉市場はどうなる?販売データや大手食品スーパーの売場からトレンドを探る!

- 2022-08-18だし市場、21年度も堅調に推移 さまざまな形状の商品で需要に対応

関連キーワードの記事を探す

チーズ市場、価格改定の影響続く中、高付加価値商品が市場を牽引

即席麺市場、コスパ・簡便性で再評価が進み、市場は安定成長を維持

ノンアルコール飲料市場、健康志向を背景に伸長、フレーバー豊富なRTDの品揃え拡大に商機

即席麺市場、コスパ・簡便性で再評価が進み、市場は安定成長を維持

前の記事

前の記事