#6 道内小売業の新陳代謝を進めたのは、しがらみにとらわれない消費者の合理的な行動だった

たった7年で「無名の新参者」が地域一番店になる、北海道の特異性

この事例が示すように、小売業の経営は、経済合理性と合致しない「しがらみ」に左右されることが少なくありません。地域に愛される老舗の歴史と看板は大切にすべきですが、それに安住して、いつのまにか時代に取り残されてしまう企業もまた多い。それでも日銭を稼げる小売業は、突然「ジ・エンド」とはなりにくいから、新陳代謝が進まない-。地方小売業の典型的な姿ではないでしょうか。

このような観点から、「北海道現象」がなぜ北海道で起きたのかを捉え直すと、重要な事実に気付かされます。北海道現象とは「不況によって消費者の生活防衛意識が高まり、価格やサービスを厳しく選別する結果、各業態のトップ企業が独り勝ち状態になる」ことですが、これが成り立つための絶対条件がある。消費者がしがらみにとらわれることなく、経済合理性に徹して行動することです。

Bチェーンをずっと好きで利用してきたけれど、あるきっかけでAチェーンの方がいい店だと気付いたら、あっさり乗り換えてしまう。北海道の消費者が「冷徹な選択眼」に基づいた行動を取り続けたからこその独り勝ち現象であり、北海道で起きたことが、他の地域で起きない理由の一つでしょう。

北海道の住民は、先住民族であるアイヌの人たちを除けば、基本的に「よそ者」の集団です。明治政府が開拓使を設けてから150年ほどしかたっておらず、他の地域と比べ、人間関係や歴史のしがらみが希薄な土地柄と言えるでしょう。よそ者同士、最果ての地で生き抜いていくには、妙なしがらみに囚われてはいられない-。そんなクールな物の見方が、消費者マインドの根底にあるのです。

北海道における消費者の「冷徹さ」を最もよく示したのが、百貨店業界の盟主交代劇です。札幌では、1872年(明治5年)創業の丸井今井札幌本店が地域一番店に君臨し、これを1932年(昭和7年)開店の札幌三越が追う構図が戦前から続いてきました。丸井今井は、山形における大沼と似た立ち位置の百貨店であり、地元では「丸井さん」と呼ばれて愛されてきた店です。

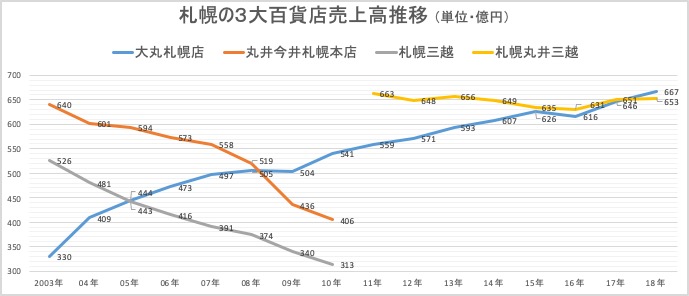

ところがこの構図は、大丸が札幌店を開店した03年に一変します。大丸、丸井今井、三越の年間売上高の推移を示した<グラフ>を見れば、何が起きたのかは一目瞭然でしょう。

大丸と言えば、関西では老舗中の老舗として知られていますが、開業前の北海道ではほとんど知名度のなかった企業です。それが、05年に三越の売上高を上回り、09年には丸井今井も抜き去りました。戦前から道民に支持されてきた2つの百貨店は、たった7年で「無名の新参者」に地域一番店の座を奪われたのです。

次のページは

丸井今井と三越を足しても 今や大丸1店舗にかなわない

新・北海道現象の深層 の新着記事

-

2021/04/02

#18 スーパーの3極寡占化が促した?北海道で先行するメーカー発の物流効率化 -

2020/12/29

#17 目指すは業界統一? 八ヶ岳連峰経営でついに関東進出を果たしたアークス・横山社長 -

2020/11/27

#16 ニトリvsDCM-かつての「盟友」はなぜ島忠のTOBを競い合ったのか -

2020/10/01

#15 過疎地に店を出すほど利益が増える?小売業の物流完全自前化がもたらす多大な恩恵 -

2020/08/07

#14コロナ禍で過去最高益達成!流通を川上からコントロールする北海道のチェーンストアの強さ -

2020/04/23

#13 「不要不急の店」じゃない! 北海道の過疎地の生活を支えるホームセンター

この連載の一覧はこちら [18記事]

セイコーマート(セコマ)の記事ランキング

- 2025-11-07週刊コンビニエンスストアニュース ローソン、クマ対策に関する基本方針を策定

- 2025-09-25週刊コンビニエンスストアニュース NewDays、オリジナルブランド「ニュータス」が始動

- 2025-12-02週刊コンビニエンスストアニュース ファミリーマート、認知発達支援プログラムを導入

- 2020-10-01#15 過疎地に店を出すほど利益が増える?小売業の物流完全自前化がもたらす多大な恩恵

- 2021-06-10コンビニ業界のブランドパワー、セブン3年連続1位も、気になる“ある指標”の下落

- 2024-05-30大手と逆張り!出店加速するセコマの“勝ち筋”とは?

- 2024-10-25週刊コンビニエンスストアニュース ローソン、ポプラ、スリーエフの既存店が9月は堅調に推移

- 2025-03-18週刊コンビニエンスストアニュース ローソン、「地域共生コンビニ」の取り組みが優秀賞を受賞!

- 2025-04-14新掲載! プライベートブランド相関図 企業・業態を超えた供給が活発化

関連記事ランキング

- 2025-11-07週刊コンビニエンスストアニュース ローソン、クマ対策に関する基本方針を策定

- 2019-12-18#9 イオンという「外資」が、3極寡占化を促した

- 2020-02-20#11 コープさっぽろ救済を通じ「日本の生協の危機」を回避した日本生協連の賭け

- 2025-09-25週刊コンビニエンスストアニュース NewDays、オリジナルブランド「ニュータス」が始動

- 2025-12-02週刊コンビニエンスストアニュース ファミリーマート、認知発達支援プログラムを導入

- 2019-04-15#1 経済疲弊の地・北海道で、なぜチェーンストアだけが成長し続けるのか

- 2019-05-17#2 北海道はチェーンストア理論の実験場だった!ある「学生ベンチャー」の挑戦

- 2019-10-18#7 北海道のスーパー「3極寡占化」がもたらした「新北海道価格」のご利益

- 2019-11-19#8 北海道最強スーパーの意外すぎる過去。デフレ時代に咲いた遅咲きの花、アークス

- 2020-08-07#14コロナ禍で過去最高益達成!流通を川上からコントロールする北海道のチェーンストアの強さ

前の記事

前の記事