第39回 アフターコロナで変わる!ショッピングセンターのテナントミックス後編

「SCは、テナントいなけりゃ、ただの箱」、空室では機能も果たせず、収入も無い。それでも商品在庫、販売員、バイヤーなどの固定費を抱える小売業に比べれば損益分岐点売上高は低い。しかし空室が続けば利益は減り赤字となる。だからSCは常にテナントを誘致し、賃料を収受しなければならない。ところがコロナ禍で空室が増えるSCも多い。では今後、どのようなテナントがSCで活躍していくのか。前回に続き考えていきたい。

質問からみる課題意識とSCの提供価値の変化

「テナントの選定基準」

「テナントミックスの策定方法」

「テナントの探索方法」

「将来のテナント変化」

「テナントの出店意欲」

「SCとテナントの出店契約に関する力関係」

「賃料の決定方法」

これらは、筆者が定期的に開催するセミナーで聴講者からよく聞かれる質問だ。見てわかる通り、実務に即しているものが多い。

ただ、質問者の企業規模、SC店舗数、役職、職種ごとに課題は異なる。これはSC事業が新規の開業物件の他にも改装や買収(もしくは買収を検討する)物件のバリューアップなど、その時々の局面で業務の内容や目標数値や方針などが異なるためだ。

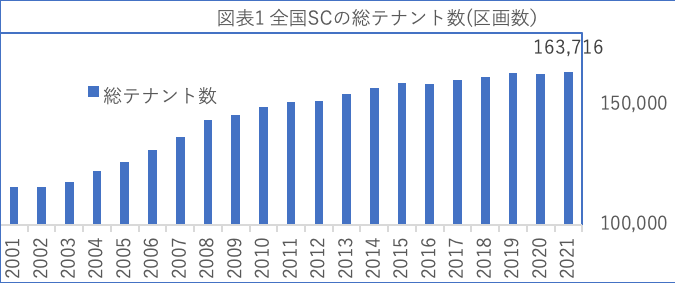

コロナ禍を経た今、これら質問の中で一番関心の高いのは「今後どうなるのか」。前号でも指摘したがこれまでのSCはアパレルや雑貨テナントを中心に四季や歳時記に合わせ販売促進活動で売り上げを伸ばし、歩合賃料を収受するビジネスモデルをSCのスタイル捉えてきた。しかし、今は、人口減少、少子化、高齢化、温暖化、ECの台頭などに加え、コロナ禍による在宅ワークや行動自粛から消費者の意識も大きく変わっている。この変化に対してSCも変わらなければ16万区画(図表1)*テナント区画を埋め続けることは難しい。

*日本SC協会2021年12月23日定例記者会見資料

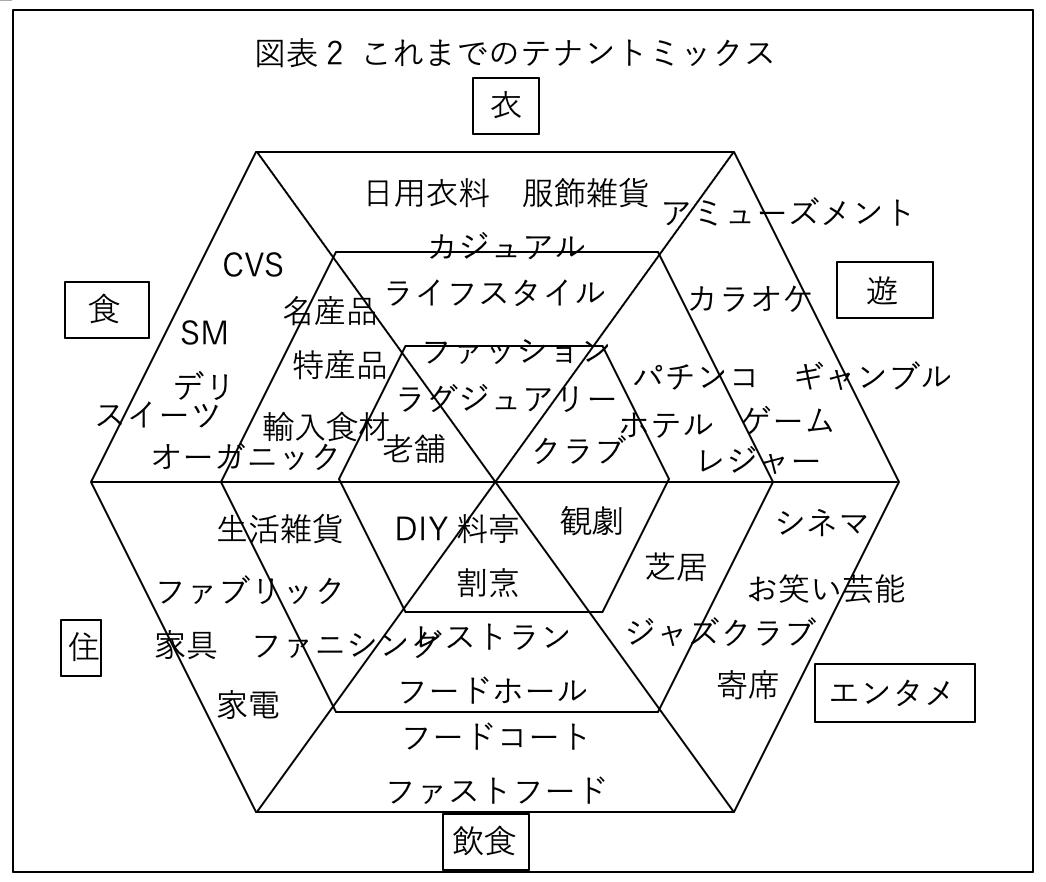

これまでのSCのテナントミックスは、物販(小売り機能)を主とし、その補完機能として飲食があり、そこに教育や医療などのサービス業が加わった。

しかし、2021年開業SCではアパレルの占有率は11.8%まで低下した。様変わりである。

この環境変化をピンチと捉えるかチャンスと捉えるか、この差は「これまでのことをやり続けたいのか」それとも「これまでのことは忘れ新たに考えるか」この2つに分かれる。この解は、テナントミックスに限定すればSCの機能を拡張するしか解決策は無い。

商業施設の価値を再定義する「西山貴仁のショッピングセンター経営」 の新着記事

-

2025/12/01

第128回 少子高齢化時代におけるショッピングセンターのターゲット設定 -

2025/11/18

第127回 ショッピングセンターが「フロア収支」を採用しない理由 -

2025/10/31

第126回 SC運営の成否を決める顧客の滞在時間 “装置産業”としての役割とは何か -

2025/10/17

第125回 「駅ビル」が抱えるリスクを百貨店の歴史から考える -

2025/10/03

第124回 相次ぐフードホールの開業 日本で成功するためのカギとは -

2025/09/19

第123回 「営業時間統一」という常識打破に向け、SCに求められる対応とは

この連載の一覧はこちら [128記事]

関連記事ランキング

- 2025-11-07長野県内最大「イオンモール須坂」が開業! イオンスタイルでは非食品の“専門店化”に注力

- 2025-11-18第127回 ショッピングセンターが「フロア収支」を採用しない理由

- 2025-11-06「街ナカぐらし」に寄り添う!「イオンモール仙台上杉」の館づくりを解剖

- 2025-10-21実例に見る「危ない商業施設」の見分け方

- 2025-11-13知られざる四国の激戦地・愛媛県西条市 トライアル進出で環境急変か

- 2025-11-13イズミ、ハローズ、ダイレックス……中四国最大都市・広島市の視察の仕方

- 2025-11-09新潟県初の「そよら」がオープン イオンリテールの県下での存在感さらに大きく

- 2025-12-01第128回 少子高齢化時代におけるショッピングセンターのターゲット設定

- 2025-10-03「ニュウマン高輪」がデザインする100年先の生活価値とは

- 2013-12-02年間2ケタ以上のNSCを開業!地域密着の商業集積めざす=イオンタウン 大門 淳 社長

前の記事

前の記事