ユニクロのサステナビリティ活動22年の歩みと未来 #1 服屋だからこそできること

2005年、事業のグローバル化にともないCSR部に改組

2005年に、社会貢献室はCSR部に改組する。ちょうどユニクロの出店がグローバル化を加速していく時期で、もともとの社会貢献の3本柱と、新たにサプライチェーンにおける人権問題や労働環境の課題を解決することがミッションとなった。

当時、すでに一部のグローバルSPA(製造小売)企業が「スウェットショップ(安価な商品を作るため労働者を劣悪な環境で働かせる工場及び事業者)」と批判されるなど、アパレルの労働環境が問題視されていた。ファーストリテイリングはグローバルを意識する中、労働集約型の産業の課題に着手する必要性を感じ、2004年から取引先向けの「コード・オブ・コンダクト(行動規範)」の制定と取引先工場の労働環境のモニタリングを始めている。

「2005年から2006年にかけてニューヨークやパリの旗艦店の準備に向けて、柳井社長自身が海外各国の政財界の方々とお話しする機会が増えていく中で、『あなたたちは何者か?この国に対して、世界に対してどんな良いことをしてくれるのか?』と問われる機会がすごく増えてきた。それで、世界に出ていくには、単に品質のいい服を安く売っていますということだけでは、企業として存在意義がないと痛感したそうなんです。そこで地球市民として社会課題を解決することが企業の役割の一つであるという考えに至り、単なる社会貢献活動がコーポレート・ソーシャル・レスポンシビリティ(CSR)という取り組みに広がっていきました」(シェルバ氏)

2008年、佐藤可士和氏とサステナビリティステートメントを策定

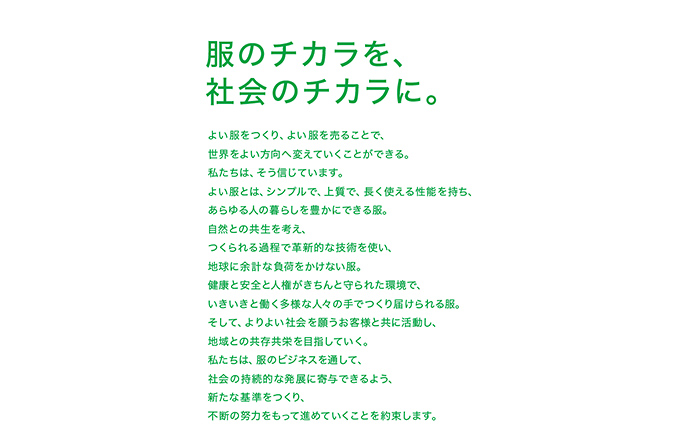

そして、2008年に「CSRステートメント(現・サステナビリティステートメント)」を策定した。2006年に作ったファーストリテイリングのステートメントと同じく、クリエイティブディレクター佐藤可士和氏とコピーライター前田知巳氏のコンビによるものだ。

「服が持つ力を最大限活用して社会をよくしていこうという、とてもシンプルなステートメントです。でも明文化したことで、自分たちが2001年から手当たり次第やってきたことが整理されましたし、これからの指針にもなり、迷いがなくなったように思います」(シェルバ氏)。ステートメントは、企業が自分たちはこういう者です、ということを社会に対して言うために作ったものだが、同時に中で働いている従業員にとっても自分たちのやっていることの意味を明確にする。

ユニクロに学ぶサステナビリティ の新着記事

-

2023/09/19

ユニクロ柳井正会長が「世界は可能性に満ちている」と語る真意 -

2023/09/18

ユニクロ柳井正会長が語る 企業のサステナビリティの本質とは -

2023/09/13

キャシー松井氏に聞く ビジネスを拡大し続けるためにユニクロが取り組むD&I -

2023/09/12

ユニクロが実践、なぜダイバーシティの推進がイノベーションを生み出すのか? -

2023/09/11

障がい者の雇用と女性活躍の推進から始まったユニクロのダイバーシティ -

2023/09/04

服に愛着を生む リ・ユニクロスタジオのリペア&リメイクサービスとは

この連載の一覧はこちら [28記事]

前の記事

前の記事