物流「2024年問題」に対応!物流拠点分散化のメリットと可能性

物流拠点分散化のメリットとは

一番のメリットはこれまでもご紹介した通り、配送スピードの向上が見込める点にあります。

例えば、当社が手がけるEC 物流代行サービスの物流拠点は、日本国内に現在15箇所あります。主な拠点は全国の配送の60%を占める関東・関西に分布しており、今後は約10%を占める九州にも進出予定です。

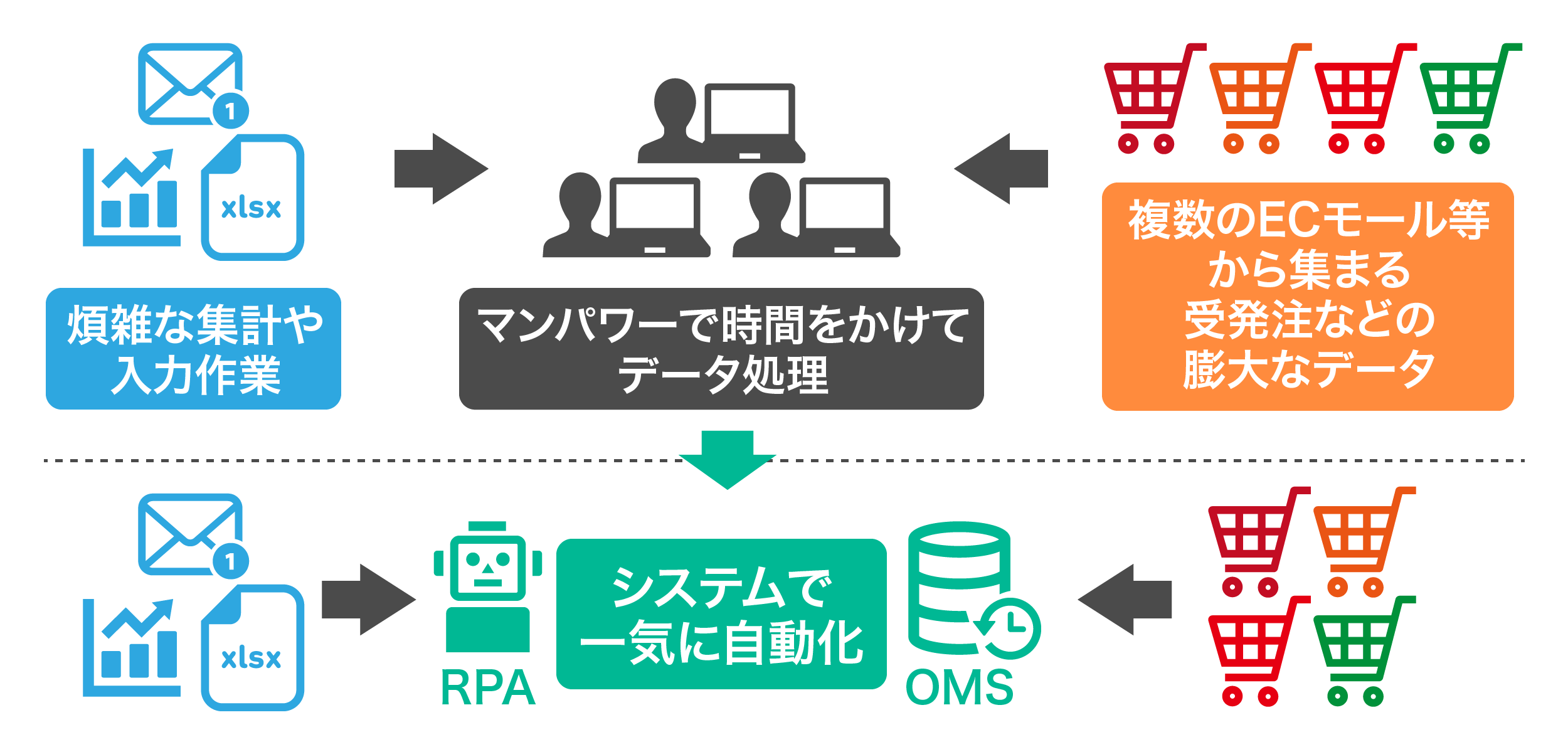

その15箇所ある物流拠点はそれぞれ規模が異なり、3000坪を超える大規模なものから中規模なものまでさまざまです。特に注力しているのは、関東と関西に分けて翌着率を向上させる取り組みや、RPA(※1)とOMS(※2)を組み合わせて自動化できる体制を整えつつ、翌着エリアをさらに広げることです。

※1 RPA(Robotic Process Automation:主に人を介して行われていたPCの事務作業などを自動化する技術)

※2 OMS(Oder Management System:主にECサイトに入力された注文情報を管理し、在庫管理、入金管理、お客様への注文管理メールまでを合理的に一括管理するシステム)

さらに、物流拠点の分散化を実現できれば、物流視点からBCP(Business Continuity Plan)対策の一環にも繋がります。

BCPとは、企業が自然災害や火災などの緊急事態に遭遇した場合に、事業資産の損害を最小限にとどめることです。さらには、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことを指します。

当社の場合、日本国内で過去数年間台風による被害が頻発しており、BCP対策の観点からも拠点の分散化は急務だと考えていました。実際に大きな台風が発生した際に沖縄のコールセンターが停止する事態も起きていたため、九州にも迅速にフォローできるようなBCP体制を整えています。

今後も、主要なECモールでは限られたリソースの中で出荷スピードがますます求められるようになるでしょう。そんな課題を解決するべく物流拠点の分散化を実現するためには、取引先やパートナー、自社のシステムや体制、投資の方針などを抜本的に見直す必要があります。

これらの大きな改革を実現するためには、共に取り組んでいく関係性のあるパートナー企業と協力するなど、前向きな姿勢が重要です。新たな取引先やパートナー企業に移行する際にも、共に進んでいける考え方を持っている企業を選ぶことが重要だと言えるでしょう。

デジタル化と小売業の未来 の新着記事

-

2025/03/17

EC業界の生成AI活用事例1 文章作成からデザインまで大幅な工数削減を実現! -

2025/01/27

小売業をより進化させる!生成AI活用7つの領域とは -

2024/12/19

AI投資で関心の高い6領域は?生成AI、小売業の期待と課題 -

2024/06/18

物流「2024年問題」に対応!物流拠点分散化のメリットと可能性 -

2024/05/13

中小企業でもECの翌日配送を実現できる『物流拠点の分散化』とは -

2024/04/02

配送料も続々値上げ…迫る「物流の2024年問題」が小売業界に与える影響

この連載の一覧はこちら [42記事]

関連記事ランキング

- 2025-12-04セブン-イレブンの商品配送に自動運転トラックを活用へ 実証実験を開始

- 2020-09-02モノタロウ、新物流センターに無人搬送ロボット約400台を導入

- 2023-10-06オランダ最大の小売企業「アルバート・ハイン」に今注目すべき理由

- 2024-01-11共同配送網の改善で物流危機時代を乗り切るセブン-イレブンの戦略とは

- 2019-10-28米アマゾン、商品の店頭受け取り拠点を拡大、新たにGNCなど3社と提携

- 2019-11-08国分グループが生鮮事業会社を再編、市場からの調達力を強化

- 2020-03-27プロロジス、オイシックス専用の冷蔵倉庫を着工、神奈川県で

- 2020-04-28AIとビッグデータでサプライチェーンを最適化!物流ベンチャーHacobuとライナロジクスが業務提携

- 2020-06-17ヤマト運輸、EC事業者向けの新配送サービス開始、ZOZOやヤフーが利用

- 2020-10-29生産者を支援する制度も 厳格な安全基準設けた青果で差別化する隠れたスゴイ生協

前の記事

前の記事