家電量販店、製・配・販で物流協業へ

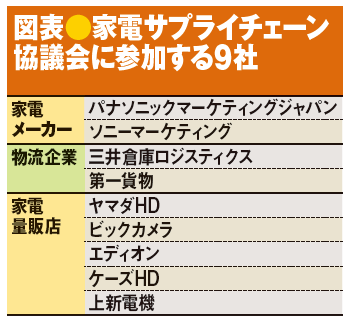

大手家電メーカーと家電量販店は、共同物流や在庫管理を効率化する目的で、2025年1月1日、「家電サプライチェーン協議会」を設立した。ヤマダホールディングス(群馬県:以下、ヤマダHD)やパナソニックホールディングス(大阪府)の子会社など9社が参画し、サプライチェーン全体の最適化をめざす。

製・販・配での協力体制

近年、流通業界では、競合企業同士が手を取り合い、物流領域で協業するようになった。食品小売が先陣を切り、遅れていた非食品領域では家電業界が先手を取った。

同協議会には、家電量販店からはヤマダHDをはじめ、ビックカメラ(東京都)、エディオン(大阪府)、ケーズホールディングス(茨城県)、上新電機(大阪府)の5社が設立時の正会員として名を連ねる。

メーカーはパナソニックマーケティングジャパン(大阪府)とソニーマーケティング(東京都)、物流企業は三井倉庫ロジスティクス(東京都)、第一貨物(東京都)が加わり、物流全体の協力体制を構築する。

メーカーはパナソニックマーケティングジャパン(大阪府)とソニーマーケティング(東京都)、物流企業は三井倉庫ロジスティクス(東京都)、第一貨物(東京都)が加わり、物流全体の協力体制を構築する。

今回、家電サプライチェーン協議会の設立に当たって、「家電業界として抱える共通の課題は競争領域ではなく協業すべき領域であるととらえ、課題解決に向けた継続的な活動を確保するためには業界横断的な任意団体の設立が必要である」としている。

非競争領域で後れを取るHC

物流については、増え続ける需要に対して、ドライバーの人手不足、長時間労働の規制などから「2024年問題」が注目されてきた。物流コストが上昇するだけでなく、現状のサプライチェーンを維持するのが難しくなるという社会課題だ。

この社会課題に対して、食品メーカーは味の素(東京都)など大手5社が19年に共同物流のF‐LINE(東京都)を立ち上げ、一石を投じた。それに続いたのは食品スーパー(SM)で、23年3月に「SM物流研究会」を発足させた。同研究会はその後エリアごとに部会をつくり、「首都圏SM物流研究会」をはじめ、九州、北海道、東北、関西と続々と協力関係を構築している。

UBS証券シニアアナリストの風早隆弘氏は各業界の物流の協業について、「競争領域と非競争領域を分けて考えるべき。物流が競争領域でないならば、競合企業であっても協業するメリットは大きい。そうすることで、競争領域に経営資源を集中させることができる」と分析する。

HCは大型家具や長尺ものなど異形物の取り扱いが多く、物流問題解決に真っ先に着手しなければならない業界である。いち早く競争領域に経営資源を集中させるためにも、サプライチェーンでの大同団結が求められる。

3割シェア持つ関西のスーパー4社が物流研究会を発足!共同配送などめざす

3割シェア持つ関西のスーパー4社が物流研究会を発足!共同配送などめざす