アジア圏中心に拡大する新しい消費者像「ゼロ・コンシューマ」とは何か

劇的に変わる消費者像「ゼロ・コンシューマ」

第1~2回では「デジタル・AI変革の停滞」を題材にしてきたが、第3回となる今回は「低価格戦略企業の衰退」をテーマに論じたい。

先進国を中心として出生率が低下し、人口の急速な減少傾向が継続することは自明の理である。総務省によれば、2050年の日本の人口は対25年比で約2割減少し、65歳以上の人口の割合は37.7%になると推計されている。

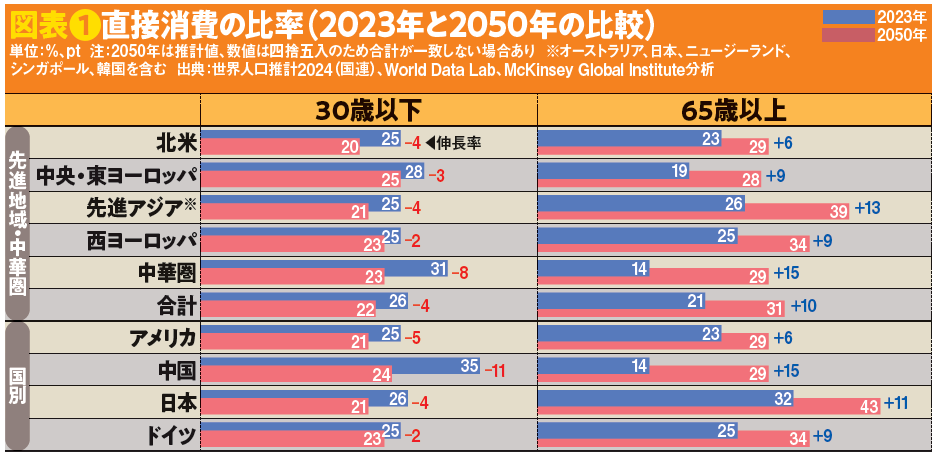

グローバルでは新興国の人口増加傾向と相まって、人口および消費活動の中心は新興国に移っていくと予想されている。日本を含む先進国においては、移民受け入れなどの政策が大きく変わらない限り、消費活動の中心がシニア層へと加速度的に移行していくことは避けられない(図表❶)。

ねらうべき消費者の動向も大きく変わりつつある。パンデミックの影響などにより、過去5年間で小売業界が大きく変化したことで、とくにアジア圏を中心に「ゼロ・コンシューマ」と呼ばれる消費者が増加傾向にあるとマッキンゼーは定義している。

「ゼロ・コンシューマ」とは、以下の4つの「ゼロ」の特徴を持つ新しい消費者像のことを言う。

①境界ゼロ:物理的サービスとデジタルサービスがシームレスにつながる「フィジタル(フィジカル+デジタル)体験」を好む

②中価格帯ゼロ:全体的に中価格帯を好むわけではなく、カテゴリーごとにこだわりが異なり、特定カテゴリーでは低価格を好む一方で、別カテゴリーでは贅沢品を好む

③ロイヤルティゼロ:特定のブランドに対するロイヤルティがなく、ブランドスイッチを繰り返す

④ネットゼロ:健康や持続可能性など、サステナビリティを意識した商品を好む

日本では、アジアのほかの国に比べて、消費者の「ゼロ・コンシューマ」への移行の傾向は現時点では比較的緩やかである。しかし、特定のブランドや店舗立地のよさなど、従来の消費者が感じていた価値の重要性は薄れ、商品そのものの価値をベースとした購買に移行していくことは変わらず、今後「ゼロ・コンシューマ」は新しい消費者像となっていくだろう。(図表❷)

このような新しい消費者像が勃興してくるなかで、単純に「低価格」であるという魅力だけでは、消費者を引きつけることができない時代が、すぐそこに迫っていると考えるべきである。

実際にアメリカでは、一部のディスカウンターが市場からの撤退を余儀なくされている。たとえば直近では、

グローバル視点で見る、食品SPAモデルの功罪と成功の要件とは

グローバル視点で見る、食品SPAモデルの功罪と成功の要件とは