「アマゾン・ブックス」の凄みがわからなければ、デジマの本質は理解できないといえる理由

「デジタル化か死か(”Digitize or die”)」――。2015年にフィリップ・コトラー教授が「ワールド・マーケティング・サミット2015」でこう発言してからもう7年が経つ。その間、「オムニチャネル」や「OMO(Online Merges with Offline:オンラインとオフラインの融合)」といったキーワードのもと、世界中で店舗とデジタルの融合が徐々に進んできた。

奇しくもコロナ禍では、企業がそれまでデジタル化に力を入れてきたかどうかが経営面や営業面で大きく明暗を分け、顧客もデジタルと店舗の融合の恩恵を多く受けるようになった。もはやこの世界において、デジタルでつながっていない物事はなくなりつつある。

とりわけアメリカの小売企業のコロナ禍における動きはすばやく、顧客に新しい価値を提供している事例が多くある。本連載では、筆者がこれまで行った企業訪問、店舗視察・購買体験、セミナーや講演への参加などで得た情報をもとに、巷で話題の「リテールDX(デジタル・トランスフォーメーション)」の真の在り方について考察していきたい。

「探している本を見つけるだけならECでよい」という割り切った発想でリアル店舗の価値を再考

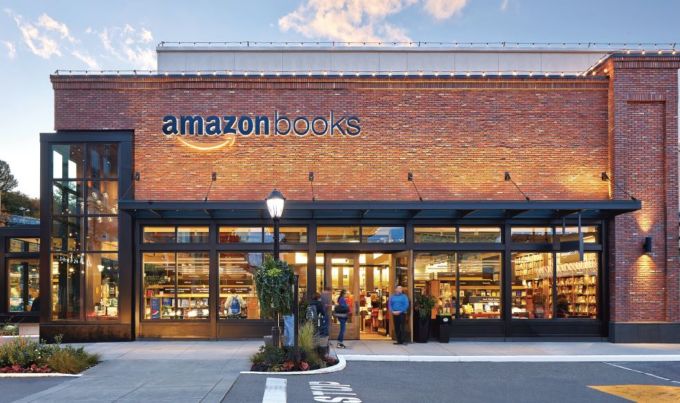

本連載の記念すべき第1回は、OMOという流れの大きな起点となったアマゾン(Amazon.com)が運営するリアル書店「アマゾン・ブックス(Amazon Books)」のDXについて取り上げたい。「いまさらアマゾン・ブックス…?」と思われるかもしれないが、同店の取り組みは、実は数多のリテールDXの事例の中でも最も洗練されたものといえる。理由は単純明快、「デジタルの強みを店舗で活用している」ことに尽きる。

アマゾン・ブックスは2015年11月にシアトルに1号店を出店し、現在は24店舗(2021年10月現在)まで拡大している。店舗に入ると、トラディショナルな本屋との違いをすぐに感じ取ることができる。本がすべて、背表紙ではなく表紙面を表にして置いてあるのだ。

このような陳列手法は確かに見やすいが、デメリットも大きい。展開できる冊数が制限されてしまう(SKUが絞られる)ためだ。トラディショナルな本屋のように棚に差し込むかたちでできるだけ多くの本を並べる方が、SKUが多いゆえに顧客にとっても「探している本」が見つかる可能性は高い。そこからすると、アマゾン・ブックスの陳列手法は、書店という限られたスペースで行うには非効率的に思える。

しかし、「探している本を見つけたい」というニーズだけでいえば、アマゾンのECサイトに勝るものはない。多くの人がECで本を買うことの利便性を知り、それによってリアル店舗が苦戦している状況下にあって、「店舗で欲しい本を探す」というアナログな体験をわざわざ提供する必要はないのだ。アマゾン・ブックスのねらいはリアル店舗ならではの「本との”出会い”」を演出することであり、もっと言えば”アマゾン商圏”に顧客をいざなうという役割を担うことにある。

伴大二郎の「デジマの真髄」 の新着記事

-

2022/10/13

デジタル後進企業・英マークス&スペンサーがDXに成功した経緯と理由とは -

2022/07/21

アメリカの人気ヨガアパレルブランド「Alo Yoga」が繰り出す、巧みなデジマ戦略とは? -

2022/04/13

米ペット用品EC「チューイー」の愚直なデジタル戦略に注目すべき理由 -

2022/03/17

「直販」にこだわらなくても顧客と深くつながれる!? 米国のコスメブランド「e.l.f.」が示すD2Cの新・成功事例 -

2022/01/26

4種のアプリを駆使し、ナイキが顧客との”ディープな関係”を極める理由 -

2021/12/21

10年間で売上2倍!? 「構造不況」を全否定する英国の老舗百貨店が成長を続けるワケ

この連載の一覧はこちら [8記事]

アマゾンの記事ランキング

- 2025-11-06南アフリカ初の「ウォルマート」開業 英国の「アマゾンフレッシュ」閉鎖へ

- 2025-12-04ウォルマートが生鮮にRFID導入 アマゾンは食品の新PBを発売

- 2024-05-29利用減少から一転、会員数過去最高のアマゾン・プライム 復調の理由は?

- 2025-04-14ネットスーパー相関図 2025 市場拡大背景に協業・提携が活発化!

- 2025-06-09アメリカ小売業ランキングトップ10! 環境激変下での各社の業績&成長戦略とは?

- 2019-05-14世界の小売りブランド価値首位はアマゾン、2位にアリババ=調査

- 2019-10-28米アマゾン、商品の店頭受け取り拠点を拡大、新たにGNCなど3社と提携

- 2020-05-04良品計画、アマゾンで「無印良品」を販売、日用品など約250商品

- 2020-07-07数々の米アパレルを死に追いやったアマゾン・エッセンシャルズ静かに日本に上陸

- 2020-07-21インド企業の海外アマゾンサイトでの販売が20億ドル突破

関連記事ランキング

- 2025-11-06南アフリカ初の「ウォルマート」開業 英国の「アマゾンフレッシュ」閉鎖へ

- 2025-12-04ウォルマートが生鮮にRFID導入 アマゾンは食品の新PBを発売

- 2024-05-29利用減少から一転、会員数過去最高のアマゾン・プライム 復調の理由は?

- 2025-04-14ネットスーパー相関図 2025 市場拡大背景に協業・提携が活発化!

- 2025-06-09アメリカ小売業ランキングトップ10! 環境激変下での各社の業績&成長戦略とは?

- 2019-05-14世界の小売りブランド価値首位はアマゾン、2位にアリババ=調査

- 2019-10-28米アマゾン、商品の店頭受け取り拠点を拡大、新たにGNCなど3社と提携

- 2020-05-04良品計画、アマゾンで「無印良品」を販売、日用品など約250商品

- 2020-07-07数々の米アパレルを死に追いやったアマゾン・エッセンシャルズ静かに日本に上陸

- 2020-07-21インド企業の海外アマゾンサイトでの販売が20億ドル突破