牛肉カテゴリーは家庭内調理トレンドを「アフターコロナ」の需要につなげる戦略が重要だ

2020年は食品マーケット全般が新型コロナウイルスの影響を大きく受けるなかで、牛肉カテゴリーも激しく揺れ動いた。危機感が強まった3月以降は、内食需要が高まり牛肉の売上は伸びたが、その後輸入肉の供給難や相場高に見舞われ、各社のMD戦略や売場づくりにも影響を与えた。

3月から需要が急増輸入肉は一時的に供給難

近年牛肉需要は堅調に推移しており、今期も2ケタ以上の成長を記録しているチェーンが少なくない。精肉全般が売上を伸ばしており、コロナの影響で家庭内調理の機会が増えたことが大きな要因となっている。とくに緊急事態宣言後の3月~5月初旬には、危機感を持った消費者のまとめ買い傾向が高まり、商品調達などの対応に苦慮したチェーンも多い。

その一方で供給面ではさまざまな問題が発生した。輸入牛肉の主力産地であるアメリカでは産地におけるコロナの感染者増による供給減、オーストラリアでは昨年からの干ばつによる出荷量減が重なり、その結果として相場も高まった。

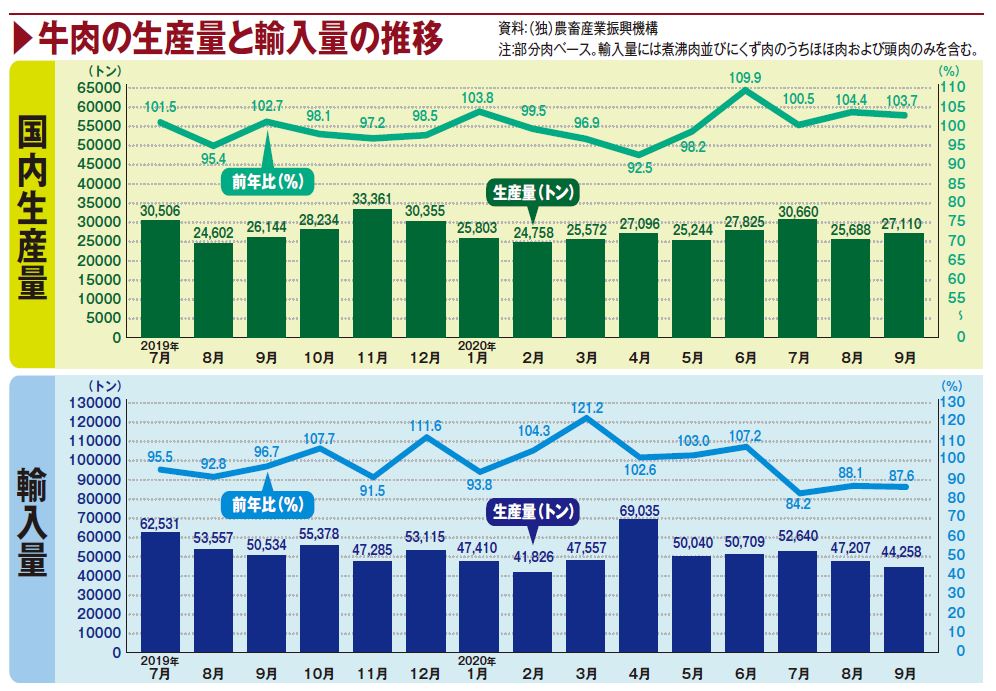

この影響は6月~7月頃から国内市場にも明確に現れている。独立行政人農畜産業振興機構がさまざまな統計からまとめた資料によると、輸入量は7月に前年比84.2%の5万2640トンに減少。8月、9月も昨年より大きく減少している。それを国内生産で補うかたちだが、カバーしきれているわけではない。

本格メニューを含む内食需要を今後も喚起していくことが重要

こうした状況のなかで、各チェーンでは価格訴求型の販促を避け、“巣ごもり”で生じた時間を利用して、ふだんは外食などで食べる機会が多い本格メニューの提案に力を入れる傾向も出てきた。

家庭内での食事回数が増えたため、味付け肉やミールキットなどの簡便商品も好調だったが、それに加えてブロック肉や、希少部位を含む焼き肉用のセットなども好調。調味料などの関連商品の動きもよかった。

こうした経験は、今後の内食需要に変化を与える可能性もある。思ったより簡単に本格メニューを楽しむことができることに気づいた消費者が、今後もさまざまな調理にチャレンジし、結果として牛肉需要の高まりにつながることも期待できる。

コロナの動向は今後も予断を許さない。再度感染者が増える傾向も出ているが、一方では治療法やワクチンなどの対処法も研究が進んでいる。牛肉市場も春先と比べて落ち着きを取り戻しつつある状況だ。

こうした動向に注視していく必要はあるが、今期新たに生じた内食トレンドに沿って引き続き需要を喚起し、対応していくための戦略が重要になっている。

売場活性化のためのMD EDITION の新着記事

-

2025/05/24

冷凍食品、多様化する消費者ニーズにこたえ コロナ禍明けも堅調に推移 -

2025/05/23

日本酒市場、食品とのクロスMDを強化し、日本酒とのタッチポイントを増やす -

2025/05/23

精肉1人当たり購入金額は減少傾向、簡便性や付加価値の訴求が活発化 -

2025/05/22

減塩商品の食卓出現頻度は増加傾向に、卓上調味料のニーズがとくに高く -

2025/04/07

菓子市場、物価高で食品全般が厳しいなか堅調も、カテゴリーごとには明暗 -

2025/04/07

スンドゥブ市場、韓流ブームを追い風に24年も市場は堅調に推移

この特集の一覧はこちら [164記事]

関連記事ランキング

- 2025-11-06シチュー市場、アレンジメニューやクロスMD提案で、秋冬以外の店頭露出の増加をめざす

- 2025-11-20チーズ市場、価格改定の影響続く中、高付加価値商品が市場を牽引

- 2025-11-21鍋市場、需要の多様化が進み 関連商品が続々

- 2025-09-22パスタ&パスタソース市場、コロナ禍以降、市場は堅調に推移 24年夏は米不足追い風に需要増

- 2025-04-25ドレッシング市場、サラダ以外の汎用使いが浸透、野菜高騰下でも堅調に推移

- 2025-09-16食品のプロが注目!2025年下半期にヒットを予感させる厳選16新商品の横顔

- 2025-11-28「食品ではなく食事を売る」光洋×マルコメが開いた発酵食品の新しい売り方

- 2025-11-04即席麺市場、コスパ・簡便性で再評価が進み、市場は安定成長を維持

- 2021-07-262021年の精肉市場はどうなる?販売データや大手食品スーパーの売場からトレンドを探る!

- 2025-02-19「キシリクリスタル」が大成功を収めたパッケージ刷新の裏側にあった危機感

前の記事

前の記事