初任給ユニクロ並みに?3つのステップで給料爆上がりの会社を作る方法

物価の上昇に賃金が追い付かない状況が続いている。日本経済新聞の報道によると、かつては年収の2割台で買えたトヨタ自動車の「カローラ」(平均価格ベース)も、今や年収5割を超える価格となったという。一方で「ユニクロ」のファーストリテイリングは大卒初任給を3万円増の33万円に、TOKYO BASEでは24年4月以降、初任給を30万円から40万円(注・固定残業80時間分含む)に引き上げた。だが、こうした大胆な昇給は一部の大手優良企業だけが可能なものなのだろうか? 実はきちんとしたステップを踏めば実現できるので、そのことについて解説していきたい。

「制約理論」の教え:小さな打ち手、大きな成果

インフレのなかで賃金が上がらないという流れを、どう作るべきか?

その解決策は、「会社が儲かる → 賃金が上がる」という「良い流れ」を作っていくことだ。その打ち手を考えていきたい。

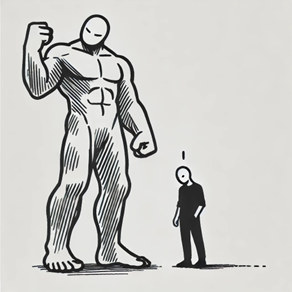

世界で1000万部が発行され、経営者の必読書と言われる『ザ・ゴール』シリーズの作者であり、制約理論(TOC: Theory of Constraints)を提唱した、エリヤフ・ゴールドラット博士。彼が提唱する、システムのアウトプット(例えば、会社の利益)を改善するためのステップを適用してみる。5ステップあるのだが、最初の3ステップだけでも、大きな成果がでることが多い(下図参照)。

ステップ1で考えるべきは、システム(会社)のアウトプット(利益)を決定づけている「制約」の特定である。

小売チェーンにおいては、「来客数」こそが「制約」である。毎日、千客万来の状況が続くならば、儲からないわけがない。

「そんなことはわかっている」「集客が簡単にできれば苦労なんかしない」と思うだろう。現実には、来客数は有限で、増えるかどうかは「インバウンド次第」だと感じるかもしれない。

だが、ステップ2を読んで、「まだまだできることがありそうだ!」と考えが変わることを期待したい。

「制約」である来客数を徹底活用するとはどういうことか? それは、来店して頂いたお客さまに、確実にお買い上げ頂くということだ。

売上 = 来客数 × 客単価

という、良く知られた式があるが、客単価について、ちょっと違った視点から考察してみる。これが「徹底活用」する方法の発見につながるからだ。

たとえば、お客さまが欲しい商品があっても、それが店に置いていなかったらどうだろう? 当然、機会損失になる可能性が高い。

逆に、お店の中は商品でいっぱいなのに、魅力的な商品がなかったらどうだろう? せっかく来客頂いても、何も買ってもらえない可能性が高まる。

つまり、「商品が多い=品ぞろえが良い」ではないのだ。

長期滞留品は、売場にあっても売上・利益に貢献する戦力にはならない。それどころか、棚を埋めるだけで、利益を食いつぶす「ゾンビ」である。逆に、例えわずかであっても、売れ筋商品を切らしていたら、それは致命傷となる。

「売れ筋商品」と「あまり売れない商品」には、業界に関係なく共通のトレンドがある。このグラフは、ある実在の衣料品チェーン店で調べた、商品数と売上の関係である(下図参照)。

1100点ほどの商品を販売数量が多い順に並べてみると、商品の上位1割で売上の50%を占めており(赤点線)、商品の下位半分以上は売上の10%にしか貢献していない(緑点線)ことを示している。

「世界がもし100人の村だったら」という本があるが、これになぞらえて「会社の売上がもし100個の商品で構成されていたら」と考えてみる。

「世界がもし100人の村だったら」という本があるが、これになぞらえて「会社の売上がもし100個の商品で構成されていたら」と考えてみる。

・上位1割に入る商品ならば、商品1つで5%の売上を上げられる。(10個の商品で全体売上の50%なので)

・下位半分に入る商品ならば、商品1つで0.2%の売上を上げられる(50個の商品で全体売上の10%なので)

つまり、上位商品と、下位商品では、販売力に25倍(=5%÷0.2%)もの差があるのだ。これは、多くの小売業に当てはまる典型例で、特別なケースではない。

「店頭」と「中央倉庫」どっちが予想は当たる?

「店頭」と「中央倉庫」どっちが予想は当たる?