第59回 アフターコロナを勝ち抜くSCに必要な「テナントリーシング力」とは

コロナ禍により人々の行動が制限され、店舗は休業や時短、酒類の提供も禁止された。

今や世界一の感染者数となっている日本においてそれらの規制がどれほどの効果があったのか非常に疑問だが、ショッピングセンター(以下、SC)で今、問題になっているのは営業不振による退店したテナントの空き区画である。今後、この空き区画に新たなテナントを誘致する方法は何か。それと同時にテナントリーシング力とは一体何を指すのかについて、今回は考えていきたい。

SCは、高い賃料を払うテナントが優先されるわけではない

SCは不動産業であり高い賃料のテナントが優先されるのかと思いきやそうでもない。

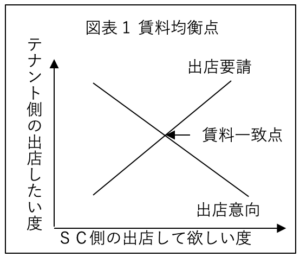

むしろ、1階のエントランス区画という高額は賃料を設定できる区画ほど他の区画に比べて低いことも珍しくない。その理由は、エントランスには「このテナントが相応しい」と(勝手に)思いこみ低廉な賃料を提示することが起因する。1階エントランスには、入館者を増やすための人気テナント、施設のブランド認知アップのための高単価ブランド、またはセレクトショップ、その他、店頭を華やかにするための花屋や化粧品などテナント誘致する側の意思で特定のテナント誘致を目指すわけだが、この手法だとどうしても賃料に下方圧力がかかる。なぜならSC賃料は需給のバランスで決まる物価であり(図表1)、「このテナントじゃなきゃダメだ」と思えば思うほど賃料は低下する。時折、「なぜ、あの場所よりうちの賃料が高いんだ、不公平じゃないか」という指摘もあるが、残念ながら賃料は物価であり需要と供給の一致する点で決まるため、双方合意がなされた賃料は“法的正義が実現”されたとみなされる。

賃料を下げるのは、こだわりと思い込み

地方駅ビルの1階エントランスには大手セレクトショップのファミリー向けデュフュージョンブランド(セカンドブランド)が出店していることを散見する。駅乗降客がそれほど多くない地方駅でアパレル店舗を改札階に置くことにどれほどの意味があるか分からないが金太郎飴のごとく同じブランドである。駅は毎日利用するデイリー性の最も高い場所。そのデイリー性の高い場所では買い上げ頻度の低いアパレルより、日常性の高い食料品に顧客ニーズがあると思うが、駅ビル事業者はそのディフュージョンブランドを誘致する。

結果、

続きを読むには…

この記事は DCSオンライン会員(無料)、DCSオンライン+会員限定です。

会員登録後読むことができます。

DCSオンライン会員、DCSオンライン+会員の方はログインしてから閲覧ください。

商業施設の価値を再定義する「西山貴仁のショッピングセンター経営」 の新着記事

-

2025/12/01

第128回 少子高齢化時代におけるショッピングセンターのターゲット設定 -

2025/11/18

第127回 ショッピングセンターが「フロア収支」を採用しない理由 -

2025/10/31

第126回 SC運営の成否を決める顧客の滞在時間 “装置産業”としての役割とは何か -

2025/10/17

第125回 「駅ビル」が抱えるリスクを百貨店の歴史から考える -

2025/10/03

第124回 相次ぐフードホールの開業 日本で成功するためのカギとは -

2025/09/19

第123回 「営業時間統一」という常識打破に向け、SCに求められる対応とは

この連載の一覧はこちら [128記事]

関連記事ランキング

- 2025-11-07長野県内最大「イオンモール須坂」が開業! イオンスタイルでは非食品の“専門店化”に注力

- 2025-11-18第127回 ショッピングセンターが「フロア収支」を採用しない理由

- 2025-11-06「街ナカぐらし」に寄り添う!「イオンモール仙台上杉」の館づくりを解剖

- 2025-10-21実例に見る「危ない商業施設」の見分け方

- 2025-11-13知られざる四国の激戦地・愛媛県西条市 トライアル進出で環境急変か

- 2025-11-13イズミ、ハローズ、ダイレックス……中四国最大都市・広島市の視察の仕方

- 2025-11-09新潟県初の「そよら」がオープン イオンリテールの県下での存在感さらに大きく

- 2025-12-01第128回 少子高齢化時代におけるショッピングセンターのターゲット設定

- 2025-10-03「ニュウマン高輪」がデザインする100年先の生活価値とは

- 2013-12-02年間2ケタ以上のNSCを開業!地域密着の商業集積めざす=イオンタウン 大門 淳 社長

前の記事

前の記事