物流「2024年問題」に対応!物流拠点分散化のメリットと可能性

これまでの記事で、物流の2024年問題とそれに対応する物流拠点の分散化を実現する方法についてご紹介しました。今回はそんな物流拠点分散化のメリットとその可能性について、より深堀ってご紹介しましょう。

2024年問題で進む物流拠点の分散化

これまでの記事でもご紹介したように、物流業界では「2024年問題」が表層化しています。限られたリソースの中でもスピード配送を実現するために、これまで否定的だった拠点の分散化が様々な新しい技術の発展やコストダウンにより広がり始めています。これは、大規模な投資が可能な大企業だけでなく、リソースの限られる中小企業においても、人とシステムのバランスを保つことで実現する企業が増え始めているのです。

例えば北海道でECモールに出店しており受賞歴もある、ある店舗から、当社にこんなご相談をいただきました。

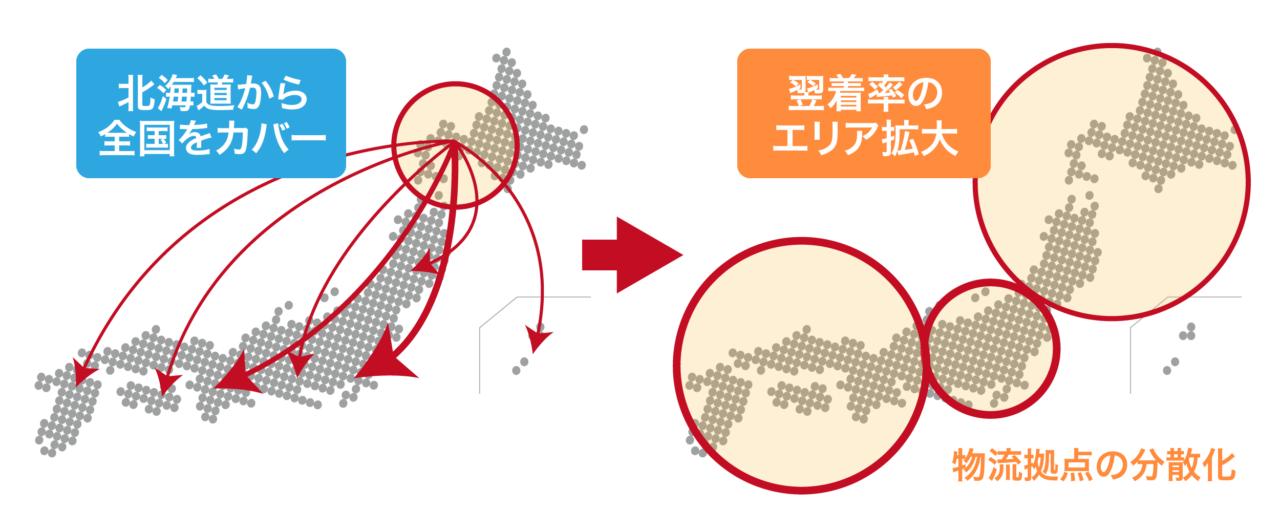

その店舗は、自社のある札幌に物流センターを2つ構えていましたが、2024年問題を契機にECモール側の物流体制が新しくリニューアル。より一層『翌着率』が重視されるようになるため、今後どのように対応すべきかという相談内容でした。

当社と半年以上会議を重ねた結果、これまで全国配送をカバーしていた従来の物流拠点は、北海道から東北までをカバーし、関東と関西に新たに物流拠点を持つ『物流拠点の分散化』を進めるという結論に至ったのです。

このように、自社が持っているエリアの出荷キャパシティと配達エリアを鑑みて、より翌着率を上げるための拠点展開を検討する。この方法こそが、物流業界においてリソースを最大限に活用するとして、よく話題に上がるようになっているのです。

今後、物流を外注に出すか自社の事業として物流までを事業展開のコアに入れて対応するかの判断は別としても、やはり物流拠点をどこに置くのかは今後重要なポイントとなるでしょう。

デジタル化と小売業の未来 の新着記事

-

2025/03/17

EC業界の生成AI活用事例1 文章作成からデザインまで大幅な工数削減を実現! -

2025/01/27

小売業をより進化させる!生成AI活用7つの領域とは -

2024/12/19

AI投資で関心の高い6領域は?生成AI、小売業の期待と課題 -

2024/06/18

物流「2024年問題」に対応!物流拠点分散化のメリットと可能性 -

2024/05/13

中小企業でもECの翌日配送を実現できる『物流拠点の分散化』とは -

2024/04/02

配送料も続々値上げ…迫る「物流の2024年問題」が小売業界に与える影響

この連載の一覧はこちら [42記事]

関連記事ランキング

- 2025-12-04セブン-イレブンの商品配送に自動運転トラックを活用へ 実証実験を開始

- 2020-09-02モノタロウ、新物流センターに無人搬送ロボット約400台を導入

- 2023-10-06オランダ最大の小売企業「アルバート・ハイン」に今注目すべき理由

- 2024-01-11共同配送網の改善で物流危機時代を乗り切るセブン-イレブンの戦略とは

- 2019-10-28米アマゾン、商品の店頭受け取り拠点を拡大、新たにGNCなど3社と提携

- 2019-11-08国分グループが生鮮事業会社を再編、市場からの調達力を強化

- 2020-03-27プロロジス、オイシックス専用の冷蔵倉庫を着工、神奈川県で

- 2020-04-28AIとビッグデータでサプライチェーンを最適化!物流ベンチャーHacobuとライナロジクスが業務提携

- 2020-06-17ヤマト運輸、EC事業者向けの新配送サービス開始、ZOZOやヤフーが利用

- 2020-10-29生産者を支援する制度も 厳格な安全基準設けた青果で差別化する隠れたスゴイ生協

前の記事

前の記事