ユニクロ、開始から7年で明らかになった有明プロジェクトのいまとすごい成果

「有明プロジェクト」の意外な成果と野心

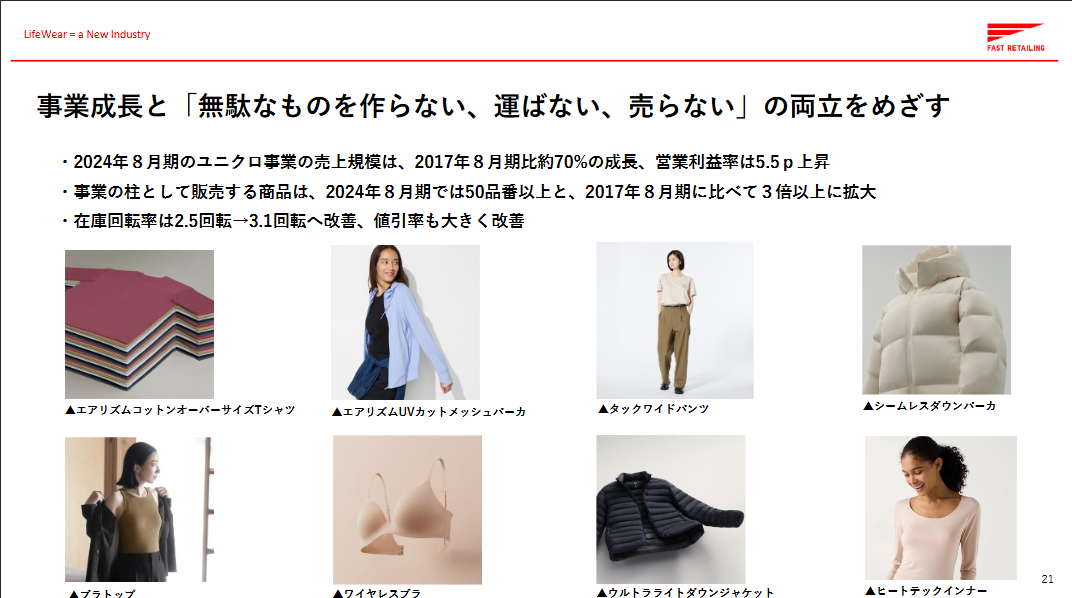

この発表を受けて、登壇したのが、ファーストリテイリンググループ執行役員・田中大氏で、「有明プロジェクト」に焦点をあて同社の事業成長とサステナビリティの連動の成果を説明した。

さてこの「有明プロジェクト」。17年8月期に始動し当初は話題を集めたものの、その後はあまり表面に出てこず、忘れてしまった人も大勢いるかもしれない。私の理解によれば、この「有明プロジェクト」とは、企画・生産・販売の3つの機能を一つの建物に設置し、組織間の壁やコミュニケーションの悪さを解消し、消費者が必要とするものを無駄なくつくり無駄なく届ける、というものだと思っていた。

他にも付随的な目的はたくさんあろうが、一般的にアパレルのサプライチェーンはプロトコルが統一されておらず、「言った、言わない」が繰り返され、ミス、ロス、やり直しが頻繁に発生する。物理的な距離とコミュニケーションロスが正の相関性をもっていることは現場の人間なら誰でも分かるだろう。これが解消された某社に勤める私の友人たちも「初めてお客様の顔が見えてきた」「自分の仕事が他部署でどうなっているのか理解できた」と前向きな発言を多くしていた。

この有明プロジェクトは、皮肉にもこのプロジェクト全体がコミュニケーションロスに覆われ、苦労もつきなかったという話をかつて関係者から聞いた。しかし、プロジェクトとはそういうものだし、きっと難関を乗り切って、無駄なものを「作らない」「運ばない」「売らない」を実現していくだろう。

ただプレゼンテーションについて希望を言わせてもらえば、やや抽象度が高く感じられたので「具体的に何をするのか」「(それは」どういうメカニズムで問題解決するのか)という部分を掘り下げて説明していただけていたらより理解が進むと感じた。あるいはその核心をあえて明かさなかったのかもしれない。

その中で、私が注目したキーワードが2つある。「お客様起点」と「生産リードタイム」である。

企画、生産、販売の人員が一つのサイトに集合し、お客から収集された声をデータベース化・見える化し、素早い追加生産、確度の高い初期投入などに生かすという意味だろう。これはモデルとしては、ターンアラウンド・スペシャリストである三枝匡氏の「創って・作って・売るを顧客起点で高速回転で回す」という再生手法に酷似しているが、一つ大きな違いがある。

三枝氏は、その著書で幾度も「スモール・イズ・ビューティフル」と書き、「小さな組織」を推奨していた。だが「有明プロジェクト」は大規模な人員が関わる大プロジェクトである。このような大規模組織でも、果たして「顧客起点の高速回転」が機能するのかは、私はやや疑問である。また、「生産リードタイムを短くする」ということだが、「どうやってやるのか」については説明がなく、もう少し深堀りした説明をしてもらえると嬉しかった。

河合拓のアパレル改造論2024 の新着記事

-

2025/03/19

日本人の服がこの10年で「ペラペラ」になった本当の理由_過去反響シリーズ -

2025/03/12

ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ -

2025/02/18

ユニクロと競争せず“正しい”戦略ポジションを取っているアパレルとは -

2025/02/11

「あえて着ない」人が増加中 スーツ業界の復活はあるのか? -

2025/02/04

参入多いが難しいアパレルの多角化戦略、成功の秘訣は? -

2025/01/28

正しいTOC(制約理論)の理解 余剰在庫と欠品が激減する本当の理由!

この連載の一覧はこちら [61記事]

関連記事ランキング

- 2025-12-02HUMAN MADE上場から考えるファッション産業の構造的限界

- 2025-11-25ワコールを追い詰めた「三つの革命」

- 2025-11-27急拡大するリカバリーウエア市場を攻略する

- 2024-09-17ゴールドウイン、脱ザ・ノース・フェイス依存めざす理由と新戦略の評価

- 2025-03-12ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ

- 2024-09-03アローズにビームス…セレクトショップの未来とめざすべき新ビジネスとは

- 2025-11-24間違いだらけのアパレルDX改革、根本から変えるべき「KPIの設計哲学」

- 2025-11-26業態別 主要店舗月次実績=2025年10月度

- 2021-11-23ついに最終章!ユニクロのプレミアムブランド「+J」とは結局何だったのか?

- 2022-04-22ユナイテッドアローズ重松理名誉会長が語る、創業秘話とビームスを立ち上げた理由とは

前の記事

前の記事