ウィズコロナ時代のショッピングセンター経営28 ECサイトの次に勝つのは「訪問販売」である理由

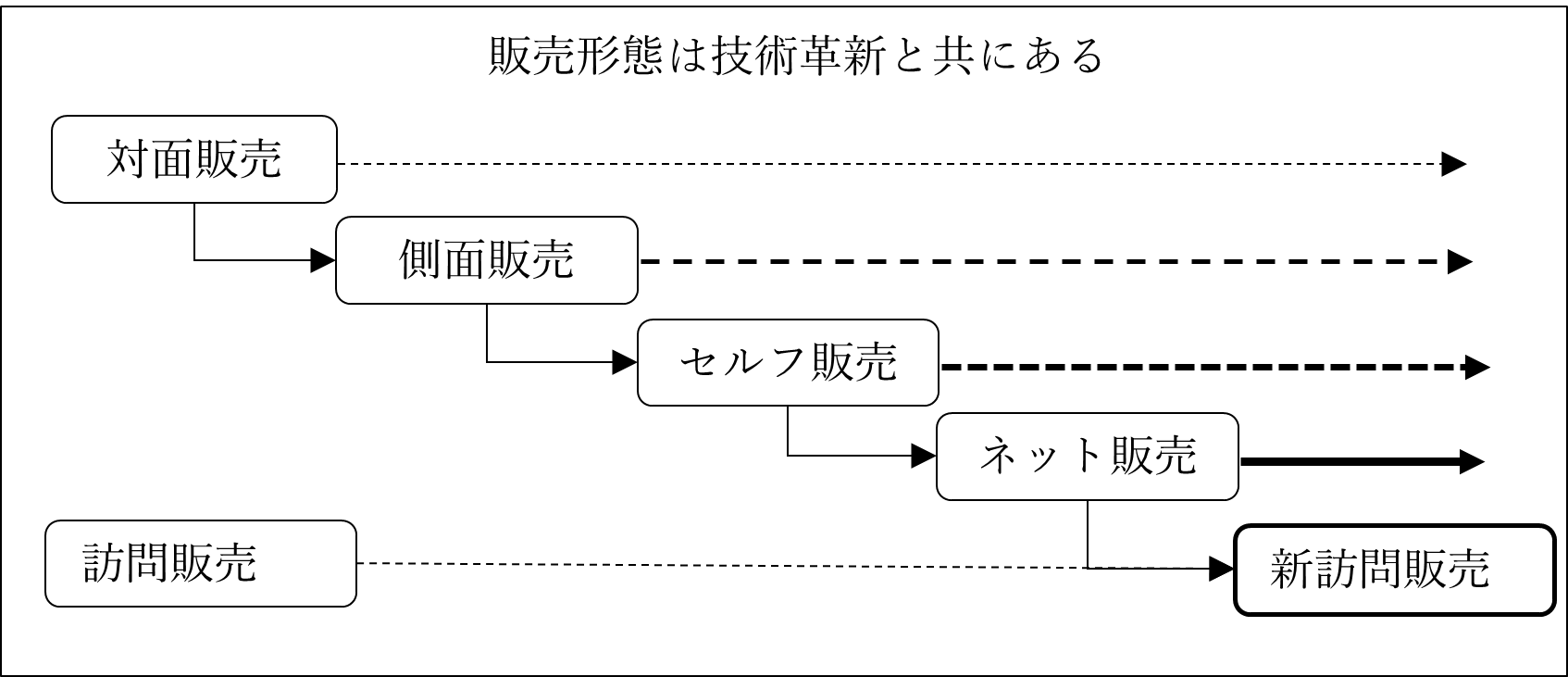

前回、販売形態は「顧客の利便性向上」と「経営の効率化」を目指して対面販売、側面販売、セルフ販売、そしてネット販売へと進化したことを解説した。2008年スマホの登場以来、店頭は手の中にあり、場所も時間も他人への気兼ねもなく自由にアクセスが可能になった。では、このネット販売という販売形態の次に何がやってくるのか、今号では考えてみたい。

販売形態の発展とECにしかできないこと

顧客への販売形態は、農産物などの一次産品による物々交換から貨幣経済と共に市(いち)へと発展する。それが固定的な店舗へと進化するわけだが、そのスタートは既製のものではなく、ほとんどが注文による受注販売だった。そこに見込み生産と定価販売を導入することで店頭へ陳列した側面販売がスタートする。

さらに顧客の利便性を追求し、出来るだけ人を介在させないセルフ販売を作り出す。レジシステムの向上は複数の決済手段に対応できる上、販売されたものを管理し、その上、カード履歴から誰がいつどの頻度で購買したのかまで明らかにした。

この販売という顧客とのタッチポイントの形態変化と購買履歴の分析力の進化はストアリテールの最も大きな強みとなってきた。

このようにストアリテールにおける技術革新はいまだ留まることなく、日進月歩の途上にあるが、ECに対して決定的に劣る点がある。それが「予測」である。

ストアリテールにおいては、何が売れたか、いつ売れたか、誰が買ったかというあくまで過去の履歴が分析対象であり、その後の予測はかなりアナログに負うところが大きい。もしくは過去の傾向の延長線上でしか考えられない。

それでも昔の八百屋、魚屋の時代は予測が可能だった。地域のイベントや馴染み客の家族構成や娘さんの誕生日まで把握しており、どんなものが売れるのか、この人に何を売ったらいいのか、すべて属人的に把握できていたためだ。

しかし、マスマーケットにおいて、数万数十万の購買客を相手に明日何が売れるのか、この人は次に何を買うのか、この人は何に興味があるのか、これを買った人はこれも買うのではないかを人間の力で把握することは困難だ。人間が処理可能な領域をはるかに超えてしまったのである。

数年前まではビッグデータがあってもそれを解析する能力がシステムには備わっていなかったためデータの山に埋もれていたが、今やAIによって数万人数十万人の趣味、嗜好、期待までも分析・提案が可能になった。「この服を買った人はこの靴を買うだろう」「1000円均一のウニを買った人は1000円均一のイカを買うだろう」などだ。

一方、欲しいものをECサイトで探す場合は、近しいものをクリックして、「類似品と比較する」「こちらもおすすめ」欄を数回クリックすれば欲しいものにたどり着く。これをリアルな店舗でやろうとしたら気が遠くなる作業である。実は今日のテーマはここに隠れている。

商業施設の価値を再定義する「西山貴仁のショッピングセンター経営」 の新着記事

-

2025/12/01

第128回 少子高齢化時代におけるショッピングセンターのターゲット設定 -

2025/11/18

第127回 ショッピングセンターが「フロア収支」を採用しない理由 -

2025/10/31

第126回 SC運営の成否を決める顧客の滞在時間 “装置産業”としての役割とは何か -

2025/10/17

第125回 「駅ビル」が抱えるリスクを百貨店の歴史から考える -

2025/10/03

第124回 相次ぐフードホールの開業 日本で成功するためのカギとは -

2025/09/19

第123回 「営業時間統一」という常識打破に向け、SCに求められる対応とは

この連載の一覧はこちら [128記事]

関連記事ランキング

- 2025-11-07長野県内最大「イオンモール須坂」が開業! イオンスタイルでは非食品の“専門店化”に注力

- 2025-11-18第127回 ショッピングセンターが「フロア収支」を採用しない理由

- 2025-11-13知られざる四国の激戦地・愛媛県西条市 トライアル進出で環境急変か

- 2025-10-21実例に見る「危ない商業施設」の見分け方

- 2025-11-13イズミ、ハローズ、ダイレックス……中四国最大都市・広島市の視察の仕方

- 2025-11-09新潟県初の「そよら」がオープン イオンリテールの県下での存在感さらに大きく

- 2025-12-01第128回 少子高齢化時代におけるショッピングセンターのターゲット設定

- 2013-12-02年間2ケタ以上のNSCを開業!地域密着の商業集積めざす=イオンタウン 大門 淳 社長

- 2023-04-28第68回 増加する百貨店のショッピングセンター化は「一時しのぎ」に過ぎない理由

- 2025-04-04第111回 ショッピングセンターの減少と小型化が進む理由とは

前の記事

前の記事