第91回 ショッピングセンターのデータ活用戦略とその限界

近年、デジタル・トランスフォーメーション(DX)を冠にしたサービスが多い。でも、よくよく聞いてみるとデジタル化によるペーパーレスだったりする。確かに人口が減り、高齢化によって労働人口が減少する中、人が介在することを減らし、省人化を進めることは大切ではある。一方でデジタル化は、作業の効率化、残業の削減と言った視点だけでなく、データの蓄積も可能になり、新たに得られるデータも増加する。それらを単なる数値の羅列ではなく、戦略へと昇華させたい。今回は、ショッピングセンター(SC)運営のデータ活用の現状について考えたい。

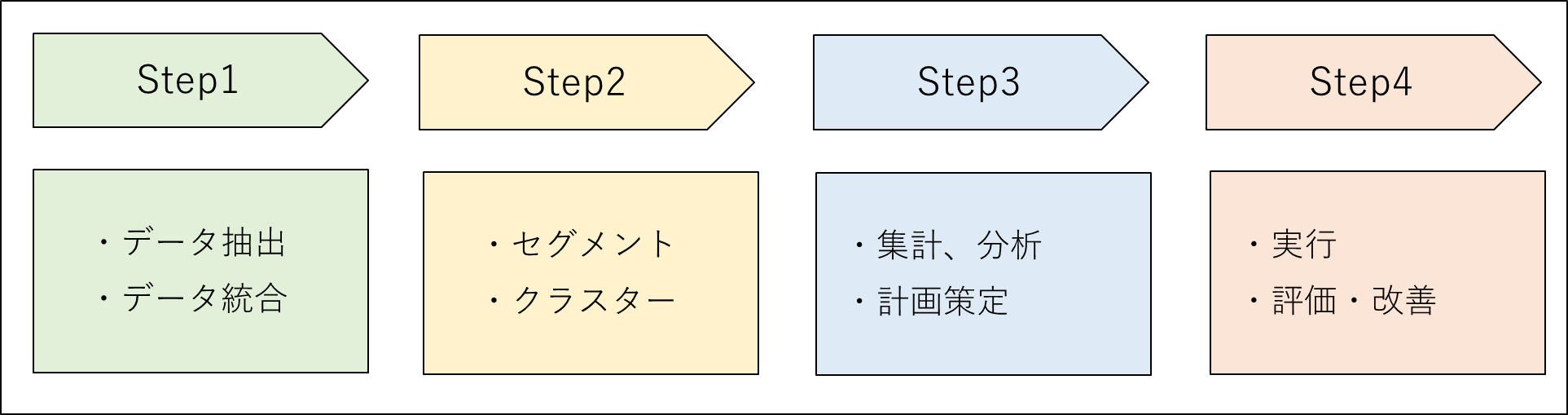

SC運営におけるデータ活用の現状とデータ活用のステップ

現実には、入館者カウンターを設置していないSCが相当数存在する。どれほどの人が来ているのか、前年と比べて減っているのか増えているのか、来館した人がどの店に入ったのか、何時間滞在したのか、などすべて分からない。

「今、館内に何人いるのか?」「車で来た人は何割? 車で来た人の買上単価は?」「男女比は?」「年齢は?」「新規客は?」「ご飯を食べた人は?」「子供は?」……そう、すべてが分からない状態で日々運営が行われている。非常に不安な状態である。

一般的にデータ分析により戦略策定を進めるステップは、まず、データの整理・統合からスタートする。次はセグメントに分類し、クラスターを認識する。その上で集計分析し、戦略の設計と進み、実行・評価へと進む。

ここで注意すべきは、そもそも活用出来るデータが無ければ分析はできず、リピート率や会員数のデータが補足出来なければ、顧客満足度を計測出来ず、戦略目標として設定しても達成度を評価にすることは不可能である。

本連載第87回で「顧客の囲い込み」は、①リピート率の向上、②カード会員数の増加、③客単価の向上、この3つが代表的なKPIだと指摘したが、これらの数値の把握が出来なければ、「顧客の囲い込み」を目標にしても、それはスローガンに終わる。スローガンとして叫ぶことで社員一人一人の日々の業務の取り組み姿勢を規定するので、それなりに価値はあると思うが、やはりビジネスの場では数値化したい。

したがって、現存するデータを確認し、分散していれば整理、統合することで描ける戦略領域の範囲を特定することがまずは最初の行動である。

データを知識に変える「DIKWモデル」

ここで注意したいのは、

続きを読むには…

この記事は DCSオンライン会員(無料)、DCSオンライン+会員限定です。

会員登録後読むことができます。

DCSオンライン会員、DCSオンライン+会員の方はログインしてから閲覧ください。

商業施設の価値を再定義する「西山貴仁のショッピングセンター経営」 の新着記事

-

2025/12/01

第128回 少子高齢化時代におけるショッピングセンターのターゲット設定 -

2025/11/18

第127回 ショッピングセンターが「フロア収支」を採用しない理由 -

2025/10/31

第126回 SC運営の成否を決める顧客の滞在時間 “装置産業”としての役割とは何か -

2025/10/17

第125回 「駅ビル」が抱えるリスクを百貨店の歴史から考える -

2025/10/03

第124回 相次ぐフードホールの開業 日本で成功するためのカギとは -

2025/09/19

第123回 「営業時間統一」という常識打破に向け、SCに求められる対応とは

この連載の一覧はこちら [128記事]

関連記事ランキング

- 2025-11-07長野県内最大「イオンモール須坂」が開業! イオンスタイルでは非食品の“専門店化”に注力

- 2025-11-18第127回 ショッピングセンターが「フロア収支」を採用しない理由

- 2025-11-06「街ナカぐらし」に寄り添う!「イオンモール仙台上杉」の館づくりを解剖

- 2025-10-21実例に見る「危ない商業施設」の見分け方

- 2025-11-13知られざる四国の激戦地・愛媛県西条市 トライアル進出で環境急変か

- 2025-11-13イズミ、ハローズ、ダイレックス……中四国最大都市・広島市の視察の仕方

- 2025-11-09新潟県初の「そよら」がオープン イオンリテールの県下での存在感さらに大きく

- 2025-12-01第128回 少子高齢化時代におけるショッピングセンターのターゲット設定

- 2025-10-03「ニュウマン高輪」がデザインする100年先の生活価値とは

- 2013-12-02年間2ケタ以上のNSCを開業!地域密着の商業集積めざす=イオンタウン 大門 淳 社長

前の記事

前の記事