第80回ショッピングセンターが、過去の成功体験が通用しなくなった大きな理由とは

今から10年ほど前、「ライフスタイルストア」という店舗がもてはやされた。アパレル店舗が、雑貨や家具や子供関連の商品を差し込み、あたかも生活全般をカバーするように商品を広げ、店舗面積を大型化した。この理由は後述するが、消費財を始め、テナントミックスを考えるショッピングセンター(SC)も社会環境や消費者の意識や行動に合わせ進化・対応するなかで、今どのような対応が求められているのか考えて行きたい。

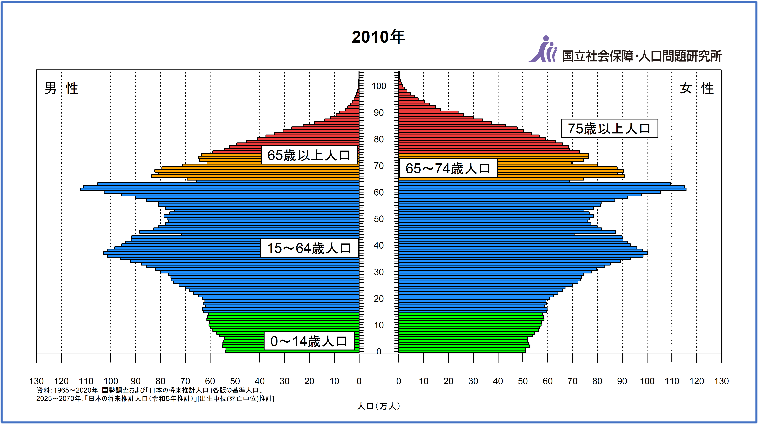

人口ボリュームの構造変化

なぜ、雑貨や家具や子供関連が差し込まれたライフスタイルストアが出来上がったのか。これは人口構成の変化が大きく影響する。平成に入ってから家族を持つようになった「平成ニューファミリー」、1971年から1974年に生まれた団塊ジュニアが作る「団塊ジュニアファミリー」、この2つが1990年代から2000年代にかけて大きく台頭し、アパレルを中心とした消費を牽引した。しかし、2010年前後になるとこの塊は40代を迎え、それまでの興味は洋服から他のものに向くようになる(図表1)。要するにアパレルが売れなくなり、その他の施策を色々試した結果が、大きく作用しライフスタイルストアという大型店が開発され、今もその流れを組む店舗は多い。

ECの台頭とライフスタイルと生活様式の変化

2010年から我々の生活を大きく変えたのは、スマホの登場だ。それまでの通信販売がECに置き換わり、物販だけでなく、動画視聴(ストリーミング等)から旅行の予約、支払から決済まですべてがスマホだけで処理が可能になった。リアル店舗の存在価値を大きく低下させ、「リアル対ネット」といったステレオタイプな表現も出るほど、その存在は大きくなり、結果、「ショールーミング」や「D2C」や「BOPIS」と言った機能を店舗が持つに至った。アパレルメーカーによっては過半をECで販売するようになった企業もあれば、そもそもリアル店舗を持たずECだけでビジネスを行う企業も出てきている。

商業施設の価値を再定義する「西山貴仁のショッピングセンター経営」 の新着記事

-

2025/12/01

第128回 少子高齢化時代におけるショッピングセンターのターゲット設定 -

2025/11/18

第127回 ショッピングセンターが「フロア収支」を採用しない理由 -

2025/10/31

第126回 SC運営の成否を決める顧客の滞在時間 “装置産業”としての役割とは何か -

2025/10/17

第125回 「駅ビル」が抱えるリスクを百貨店の歴史から考える -

2025/10/03

第124回 相次ぐフードホールの開業 日本で成功するためのカギとは -

2025/09/19

第123回 「営業時間統一」という常識打破に向け、SCに求められる対応とは

この連載の一覧はこちら [128記事]

関連記事ランキング

- 2025-11-07長野県内最大「イオンモール須坂」が開業! イオンスタイルでは非食品の“専門店化”に注力

- 2025-11-18第127回 ショッピングセンターが「フロア収支」を採用しない理由

- 2025-11-13知られざる四国の激戦地・愛媛県西条市 トライアル進出で環境急変か

- 2025-10-21実例に見る「危ない商業施設」の見分け方

- 2025-11-13イズミ、ハローズ、ダイレックス……中四国最大都市・広島市の視察の仕方

- 2025-11-09新潟県初の「そよら」がオープン イオンリテールの県下での存在感さらに大きく

- 2025-12-01第128回 少子高齢化時代におけるショッピングセンターのターゲット設定

- 2013-12-02年間2ケタ以上のNSCを開業!地域密着の商業集積めざす=イオンタウン 大門 淳 社長

- 2023-04-28第68回 増加する百貨店のショッピングセンター化は「一時しのぎ」に過ぎない理由

- 2025-04-04第111回 ショッピングセンターの減少と小型化が進む理由とは

前の記事

前の記事