日本百貨店協会によれば、2022年の年間売上高は対前年比13.1%増の4兆9812億円と順調に回復している。コロナ前の19年度は5兆7547億円だったのでそこには程遠いが、5兆円回復も目前だ。しかし売上の中身を見ていくと、コロナ前からの変化が見てとれる。

2023年決算は業績回復の予感?

変化のひとつが、商品別の売上高構成比だ。2019年は衣料品の構成比が最も多く29.3%を占めていたが、22年は食料品(29.0%)が最多で、衣料品は26.6%に下がった。また19年から22年で、大きく比率を変化させたのが、バッグなどラグジュアリーブランドが多くを占める身の回り品で2.0ポイント(pt)増。美術・宝飾・貴金属も2.4pt増で、売上額では19年実績を2割近く(17.3%)上回っている。東京地区の場合、総菜の売上額も19年を上回った。一方で、化粧品は2.3ptの下落。東京地区に限れば2.8pt減となった。

店舗数の減少はここ数年の傾向だが、地方店舗の閉店が続いた21年に比べれば閉店は少ない。22年は建て替えにより小田急百貨店(東京都)が9月末で新宿店本館の営業を終了。23年1月末をもって東急本店(東京都)、立川高島屋ショッピングセンターの「百貨店区画」が閉店。契約手続きが先延ばしになっているが、セブン&アイ・ホールディングス(東京都)傘下のそごう・西武(東京都)は米投資ファンドへの売却が決まっている。

23年決算の進捗状況は、期中で個別の業績を明らかにしている主要百貨店のなかでは、そごう・西武を除いて、営業利益ベースで大幅に業績の改善を見せている。

髙島屋(大阪府)は第2四半期時点で営業利益32億円(前年同期は営業赤字68億円)、大丸松坂屋(東京都)は第3四半期で営業利益73億円(同57億円)と、ともに黒字への転換を果たしている。

絶好調なのが、三越伊勢丹(東京都)と阪神阪急百貨店(大阪府)。三越伊勢丹は第3四半期の営業利益179億円(同営業利益3億円)、阪神阪急百貨店(大阪府)は77億円(前期から67億円増)となっている。ともに旗艦店である「伊勢丹新宿本店」「阪急うめだ本店」は、コロナ前の実績を上回る。とくに「伊勢丹新宿本店」は2008年の三越との経営統合後、過去最高を更新する勢いだ。

各社好調の2022年決算

間もなく、2月決算、3月決算企業の2023年決算が発表される。22年決算では収益認識基準適用のタイミングの違いから、公表される売上高に大きな差が生じていたが、23年決算では各社の足並みがそろい、新しい収益基準の売上高により事業規模を見ていくことになる。

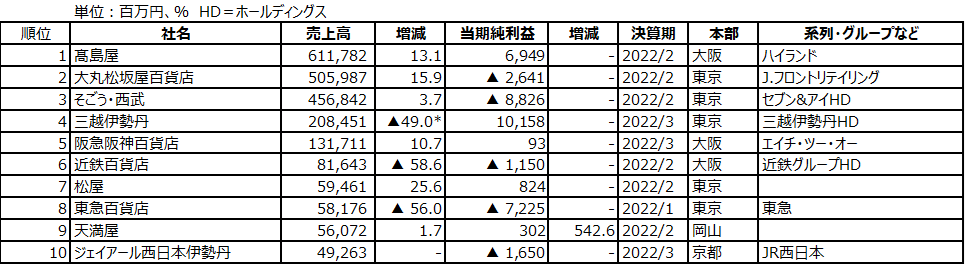

各社決算発表を待つ前に、22年決算での売上ランキングはどうなっていたのか、ここで振り返っておこう。一点、注意が必要なのが、22年決算においては、新収益認識基準を適用している企業と従来基準の企業とが混在しており、それにより売上高の概念に大きな差異が生じていることだ。数字は原則として単独ベースのものであり、連結ベースではない。

ちなみに上位3社(髙島屋、大丸松坂屋、そごう・西武)は収益認識基準適用前の売上高になっている。

22年決算では地方の中堅百貨店を含め、売上上位30社の多くが増収を果たしていた。利益面でも15社が最終黒字を確保している(21年決算では27社が最終赤字)。

売上上位の顔ぶれは、髙島屋が6117億円(前年同期比13.1%増)、大丸松坂屋百貨店(5069億円(同15.9%増)、そごう・西武が4568億円(同3.7%増)の順。4位、5位の三越伊勢丹(2084億円)、阪急阪神百貨店(1317億円)は収益認識基準における売上高になっている。

日本百貨店協会の公表資料によると、23年1月の概況は、全地区で前年実績をクリアし、主要5品目(衣料品、身のまわり品、雑貨、家庭用品、食料品)すべてで前年を上回っている。

そのなかで各社は、テナントの積極導入、売らない売場、デジタル活用による新規事業、サブスク事業など、従来とは違う新たなビジネスモデルの確立に動き始めている。

※売上高は営業収益を掲載している場合もある。売上高の前期比較増減については、「収益認識に関する会計基準」が2021年4月から始まる会計年度より適用されているため、原則として22年2月期以前の決算期は適用前とし、前期との会計基準が統一されているとみなして増減を掲載。

22年3月期以降の決算期は適用後とみなして増減を記載していないが、決算資料やアンケート等で会計基準が統一されていることが確認できる企業は掲載。

また、会計基準を統一せず、新旧の単純比較による増減を公開している企業の増減数値には「*」を付して掲載している。