6月20日は世界難民の日であった。現在、世界の人口は約80億人。そのうち、約1億1千万人以上が紛争や迫害によって故郷を追われ、戦火や抑圧から逃れる生活を余儀なくされている。ユニクロは2001年から難民キャンプへの衣類寄付を開始し、2006年からはファーストリテイリンググループとして本格的に難民支援に取り組み始めた。以来、これまで難民に衣類を寄贈してきた国や地域は80、寄贈した衣類の点数は5000万点以上、そして雇用している難民の数は124人にのぼる(2022年8月末)。

日本は難民問題に対して意識が低いとされる中で、早くから難民問題に取り組む理由は何なのか?ファーストリテイリング広報部部長でサステナビリティを担当するシェルバ英子氏(以下、シェルバ氏)に取材した。

難民支援のきっかけは、全商品リサイクル

ユニクロは2005年頃から海外進出を進めていく中で、世界で認められるブランドになるためには、経営としてCSR活動を事業活動の中に置き、経営の課題の一つとして捉えていかなければならないという思いを強くした。同時に、それまでの社会貢献室がコーポレート・ソーシャル・レスポンシビリティ(CSR)部となり、取り組む内容も社会の課題を解決するという方向に大きく広がった。

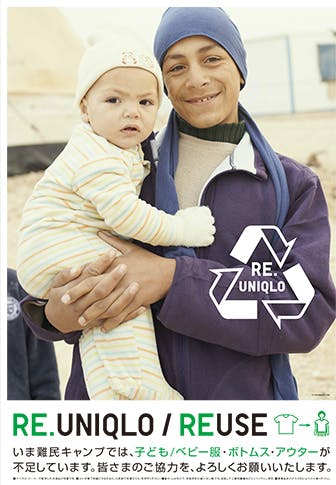

CSR活動を促進していく中で始めた象徴的な活動が、全商品リサイクルへの取り組みだ。それまでも、フリースのリサイクルは実施していていたが、その対象をユニクロの全商品に広げたのだ。そして結果的に、全商品リサイクルを始めたことが、その後の難民支援につながっていった。

全商品リサイクルを始めると、実際に店頭で回収された衣類は、意外にもコンディションのいいものが多く、十分服として着用できるものが多かった。一方、世界全体で見ると、まだまだ貧困の深刻化や戦争や紛争の長期化により、衣料不足が課題となっている地域がある。

そこで、赤十字やユニセフなど国際NGOのリストを作り、片っ端からコンタクトをとって、「服を寄贈したいが、ニーズのあるエリアはないか?どんなニーズがあるか?」と聞いて回った。ところが、服が不足していることは事実だが、現地ニーズの確認、輸送コストやオペレーションなどの課題があり、どの団体もそこに取り組むことには二の足を踏んだ。むしろ現金を寄付してもらって、それを現地に渡して、現地で必要なものを手配してもらう方が効率的だというのだ。

UNHCRとの出会い

国際NGOリストの一番下に、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の名前があった。「当時、UNHCRの読み方もよくわかりませんでした。国連難民高等弁務官事務所だなんて、敷居も高かったんですけれど、ここが最後の最後だと思って、勇気を振り絞って電話をかけました。すると、『服、全然足りていないんです!』と言われたんです。やっと前に進める、と一気に胸が高鳴りました」(シェルバ氏)

「ただ条件があって、服も何でもいいわけではなく、コンディションのいいものだけを選別して、ある程度の分類がされていないと、支援現場でも無駄になってしまうこと、そしてやはり輸送のオペレーションやコストが課題であると言われました。もちろん、そう言われるだろうことは予想していたので、選別も分類も、輸送も全部ユニクロでやります!と答えました」(シェルバ氏)

「困っている人に服が届けられて、喜ばれているこということ自体が、私たちにとっては何より嬉しいことなんです。自分たちのブランドの服ですから、まだ着られる状態なのに捨てられる、というのではなくて、必要な人にまた着ていただけるのはありがたいうというしかありません」(シェルバ氏)

難民支援物資の優先順位は、言うまでもなく住居と水と食料が3本柱だ。しかし、避難生活が長引けば長引くほど、服は必要になってくる。そのことにUNHCRも気づいてはいたが、手が回っていなかった。お互いに「渡りに船」というタイミングでの出会いだった。

その後はユニクロとUNHCRで一緒に、大きいサイズ、小さいサイズ、半袖、長袖、などのカテゴリー(※)に分けて、暖かい国から寒い国まで、必要な人数に応じて届けられるような仕組みを作っていった。ここから、パートナーシップが始まった。

※現在では試行錯誤の末、18ものカテゴリーに分類されている。

難民キャンプでも「現場・現物・現実」

ユニクロの難民支援が多くの企業と違うのは、衣料寄付であっても、関係団体にものを渡して終わるのではなく、自分たちで難民キャンプ現地に行って手ずから難民の人たちに服を配布したり、社員をUNHCRの事務所に派遣していることだ。ここでも「現場・現物・現実」の考え方が染みついていることがわかる。

現場で見聞きしたことや、気づいたことを会社に持ち帰り、柳井社長はじめ経営陣に報告する。その生々しい報告を聞いた経営陣と一緒に、すぐさま、次はもっとこういうことをしなければ、あるいはこんなことができるのでは、と話し合い、UNHCRへ新たな協力を申し出る。その繰り返しから、UNHCRとの結びつきも強くなっていった。

「服って誰にとっても平等というか、服を持っていくと老若男女、どなたにも喜んでいただけるんです。難民キャンプのように緊急時の生活を送っている人たちにとっては、ユニクロの服のようなベーシックで機能性もあるもの、とくにフリースなどは軽くて暖かくてすぐ乾くので大人気です。しかもそれを自分たちだけでなく、お客様にご協力いただいているからこそ継続できる。支援することにおいては、単発のプロジェクトではなく、続けていかれるということがとても大事なんだと思います」(シェルバ氏)

UNHCRとのパートナーシップ

UNHCRと行動を共にして世界の現状を知っていく中で、ユニクロは「服を届けただけでは難民の問題は何も解決にはならない、もっと掘り下げていかなければ」ということにも気づき始める。自分たちができることを探していき、その取り組みは自立支援や就労支援へと広がっていった。

2022年11月9日、ファーストリテイリングとUNHCRは合同記者発表会を開き、バングラデシュ・コックスバザールにある難民キャンプで、ロヒンギャ難民の女性を対象にした自立支援プロジェクトとして、生理用の布ナプキンを生産・配布する活動への支援を始めたことを発表した。

難民の女性たちに縫製技術をトレーニングして、生理用の布ナプキンなどを生産。出来上がった製品をキャンプ内で配布することで、生活物資の支援となり、同時に、生産に携わった女性たちが報酬を受け取ることができる、という仕組みだ。2017年のロヒンギャ危機から5年が経ち、難民キャンプでの生活が長期化している中での、新しい形の難民支援である。

このプロジェクトも、過去にUNHCRコックスバザール事務所に派遣されたユニクロ社員が、難民キャンプでの女性の衛生面に課題があることを知り、現地NGOと共に行った活動がベースとなっているという。

また最近では、新型コロナウィルス感染症対策のためマスクの寄付(300万点以上)、ウクライナからドイツやポーランドに逃れてきた人たちへの支援(2022年の寄付金額11.5億円)、トルコ地震の被災者支援(100万ユーロ)などにも、UNHCRとユニクロが一緒に取り組んでいる。

柳井正社長と難民問題

先の記者発表で、柳井正社長は、「これ(難民問題)は我々の問題でもある」「日本では、違う国の文化を受け入れてインテグレート(一体化)していくことを、ほとんどの人が知りません。日本人が国際化する、異文化と一緒に生活する、仕事をする機会はあまりにも少なすぎた」と熱をもって話した。

そして、集まったメディアに向かって、「困っている人を助けることが、将来を助けてもらうことになるんです。服屋として何ができるか。世界がより平和になるように、みなさんのご協力をよろしくお願いいたします」と頭を下げた。

「柳井社長は、常々、難民問題を『社会的な人材の損失』と言っています。世界中でこれだけの人たちが、本来は経済活動にも参加でき、自分の人生を謳歌できるはずなのに、その機会を与えられていない。そのこと自体が、その人の人生にとってもロスですし、社会全体にとっても損失である。だから、自分たちは難民支援をやっている、と。グローバルで大きな視点であると同時に、経営者としての視点でもあると感じます」(シェルバ氏)

事業経営をする以上、その事業を安定的に継続させていくことが第一の目標だ。逆に言えば、平和で安定した社会が維持されない限り、自分たちのビジネスも成り立たっていかない。ユニクロが難民支援に取り組むのは、グローバルに事業活動を行う企業として、経済基盤を作るために当然の帰結ということなのだろう。