「デジタル化と小売業の未来」#18 日本の小売企業が大手ECモールと競合しないための戦略

デジタルが進化してECの利用が日常的に広がったことで、小売業全体にまで影響が及ぶほど消費者意識の大きな変化が起こっています。そんな激変の時代で、小売業が今だからこそできる未来に向けた一手にはどのような選択肢があるのでしょうか。それを知るためには、現在起こっている変化の状態を正確に把握する必要があります。

実店舗は減少する一方、消費額は増加

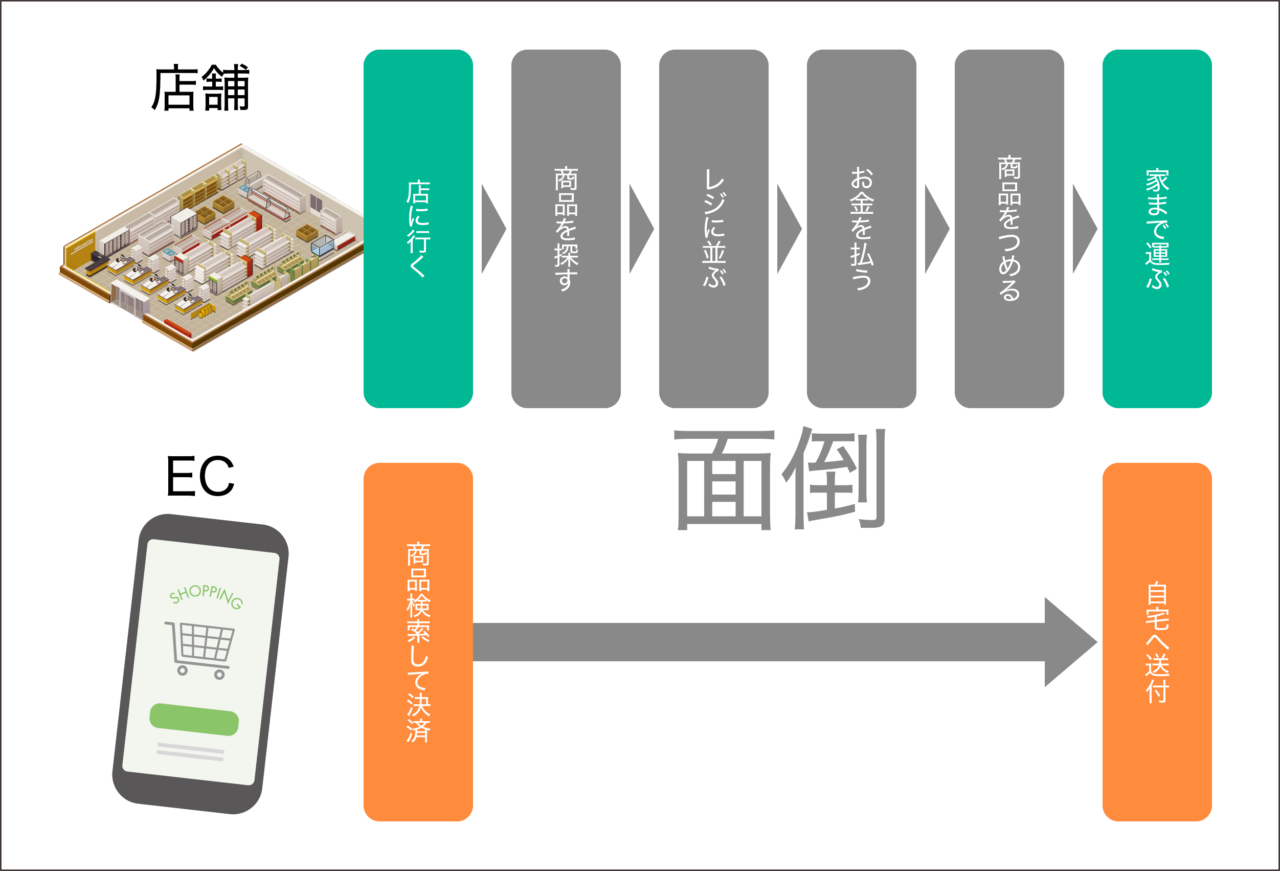

ECがなかった時代の買物プロセスは、店舗に行くことから始まり、店内で商品を探してレジに並ぶなど、商品を購入して持ち帰るまでに必要な行動が数多く存在していました。しかし、現在の買物はデジタルの進化とスマホの普及によって、手元で何度かボタンをタップするだけで完了するようになっています。結果、実店舗でのこれまでの買物プロセスが「非常に面倒なもの」という意識に変化しているのです。

本連載第2回でもすでにご紹介しているように、この変化についてはステイホーム以前から顕著に現れるようになっています。これは日本の小売業の先を行く米国においても同様で、以前から実店舗数は減少傾向に転じています。そして、やはりその原因としてデジタル化の浸透が挙げられているのです。

しかし、EC化率の高い米国小売業全体の流通額は増え続けています。デジタルが進んで実店舗での買物が減少する一方、全体の消費額自体は今も増え続けているのです。

では、なぜ店舗に来なくなるのかという問題が残ります。その主題は「店舗で買物をするのが面倒くさい」という非常にシンプルな理由なのです。とくに米国は何をするにも国土が広く遠いため、駐車場に車をとめて買いに行くのにも時間が掛かりますし、1つの商品を買おうにも日本の大型ショッピングモールの何倍もあるような超大型の店舗で商品を探して購入することになります。1つのものを買ってまた別のものを買うのに、わざわざ車で回り込んで買いに行くこともあるため、それが非常に面倒に感じるようになっているのです。

そして、日本でも同じような傾向がみられます。ステイホームが本格的に始まる前に当社が実施した消費者アンケートで、実店舗に行く頻度について調査しました。当時、すでに3割程度が店舗に行く頻度が減っていると回答しています。その理由を探ると、ここでも平たく言って「面倒くさい」という理由が大半なのです。

前の記事

前の記事